Crête du Ventalon - Trail n° 26

Une petite série de dénivelé raisonnable, entre parcours de crêtes et de vallon au-dessus de la rivière du Luech qui forme comme un petit cirque. Magnifiques points de vue sur le sud en fin de boucle.

Les 34 patrimoines à découvrir

Escalier contemporain - PNC Eau et GéologieL'eau canalisée

De nombreux ouvrages hydrauliques permettent de canaliser

les eaux de ruissellement et d’éviter la destruction des murs de soutènement lors de fortes précipitations. Ces aménagements requièrent des techniques de construction en pierres sèches particulières qui permettent à l’eau de s’infiltrer tout en résistant à son passage.

Restauration de terrasses sur site - PNC Architecture et VillageLa montagne aménagée

Les terrasses, appelées localement « bancels » ou « faïsses », ont été construites au fil des siècles. En retenant et en approfondissant le sol , elles permettent de cultiver sur des reliefs escarpés. Les murs sont construits à la manière « paysanne » : la pierre, extraite sur place, est peu retaillée.

Relais de l'Espinas - Relais de l'Espinas Architecture et VillageHameau de L'Espinas

Implanté sur une voie de communication utilisée à travers les siècles, le hameau de l’Espinas servait de relais d’étape pour les voyageurs et transhumants qui circulaient entre les plaines et les pâturages d’altitude. Il est situé sur l’une des branches de la draille de Jalcreste, chemin de transhumance ancestral empruntant la crête.

© Régis Domergue Agriculture et ElevageUne châtaigneraie à composer

La châtaigneraie traditionnelle comporte plusieurs variétés de châtaigniers. Près de 900 variétés sont répertoriées rien qu’en France, avec chacune ses spécificités. Pour «composer» un verger de châtaigniers en Cévennes, les variétés sont choisies selon des critères différenciant les fruits (précocité, goût, calibre, décorticage) et les arbres (résistances aux maladies, exigences écologiques, etc...

cc Agriculture et ElevageUne marque à vie

Les arbres anciens portent très souvent sur leur tronc la marque de leur greffe. Une ligne de greffe est une zone de démarcation sur laquelle a été associé un greffon avec un porte-greffe. Elle est plus ou moins visible selon le procédé de greffage et peut se repérer généralement par le bourrelet circulaire dans l’écorce.

© A.Waterschoot Agriculture et ElevagePolyvalent, résiliant

Les paysans et paysannes cévenols ont réussi au fil du temps à mettre en place des systèmes en polyculture-élevage, répondant au besoin vital d’optimiser l’espace et les ressources disponibles autour des fermes. Cette organisation permettait d’apporter une forme d’autonomie et de résilience face aux aléas, en réfléchissant sur des productions complémentaires cohérentes avec l’environnement immédiat.

Sapin de Douglas - © Y. Maccagno Faune et FloreVive la diversité

Dans la deuxième moitié du XXe siècle et sous l’impulsion du Fond forestier national (FFN), les Cévennes, délaissées après l’exode rural, ont subi un bouleversement important : la coupe des châtaigneraies traditionnelles au profit de boisements monospécifiques de résineux avec ici le sapin de Douglas.

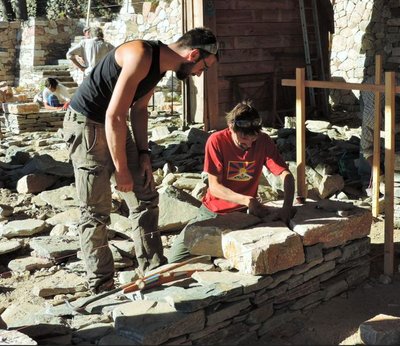

Stagiaire et formateur - ABPS Architecture et VillageLa construction d'un mur

L’art de bâtir en pierre sèche s’est transmis par l’exemple à travers

les âges. Cette technique reste aujourd’hui le mode par excellence pour la construction d’un mur de soutènement. Récemment, les professionnels spécialisés en pierre sèche ont élaboré des règles professionnelles pour cette technique qui servent de références.

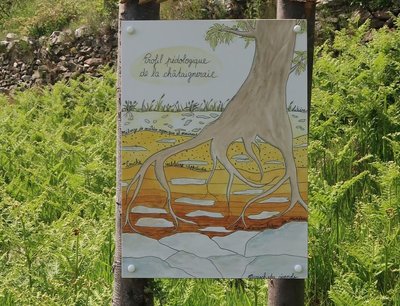

© A.Waterschoot Cols et SommetsPaysages sculptés

Naturellement, le châtaignier peut se contenter de sols appauvris, son système racinaire pivotant lui permet de plonger loin dans le sol et d’en remonter les nutriments. Mais bien-sûr il se développe et fructifie mieux sur des sols profonds et enrichis ! C’est la raison pour laquelle les cévenols ont remonté, souvent à dos d’homme, les terres alluviales des ruisseaux pour créer des parcelles cultivables : près, champs, jardins et vergers.

© KARCZEWSKI Gaël Faune et FloreBois mort, espace vivant

Qu’il soit sur pied ou au sol, le bois mort joue un rôle clef dans une châtaigneraie par ses fonctions multiples. Au sol, il assure la régulation du cycle du carbone mais surtout le renouvellement de l’humus grâce à l’action des organismes sapro-xylophages (qui ne consomment que le bois mort). Sur pied, il permet le stockage du carbone à long terme et peut servir de gîte à diverses espèces de pics et chouettes.

Stagiaire en exercice - ABPS Architecture et VillageUne technique d'avenir

Aujourd’hui, la technique de la pierre sèche est remise à l’honneur grâce à ses qualités de souplesse, de drainage et son rôle dans la prévention de l’érosion des sols et des inondations. Respectueuse de l'environnement, économe en énergie et fondée sur un riche patrimoine légué par nos ancêtres, la technique de construction en pierre sèche est promise à un bel avenir.

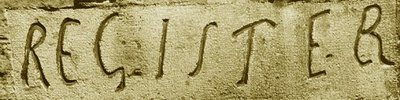

Inscription des prisonnières huguenotes (Tour de Constance) Histoire et CultureAu temps des Camisards

Le cimetière renferme des tombes de protestants, dont la religion est interdite après la Révocation de l’édit de Nantes jusqu’à la Révolution,et qui ont été réduits à enterrer leurs morts dans leur propriété privée. Le hameau de l'Espinas compte parmi les lieux de mémoire de la «Guerre des Camisards» (1702-1704), révolte des protestants cévenols contre le pouvoir royal catholique.

© A.Waterschoot Agriculture et ElevageUn peu de repérage

Ce sentier se situe à environ 900 mètres d’altitude ce qui correspond localement à la limite d’altitude où l’on peut trouver le châtaignier aujourd’hui. Le châtaignier s’impose comme l’une des rares possibilités de culture nourricière dans les pentes incultes où il se développe. On estime que 1500 hectares de la châtaigneraie cévenole sont récoltés chaque année, soit 4% de la surface totale.

© A. Bouissou/TERRA Agriculture et ElevageUn long travail de rénovation

La rénovation de la châtaigneraie de L’Espinas est dès son début en 2013 un projet collectif qui s’inscrit dans la philosophie et l’histoire du lieu.

Formation professionnelle (CQP2) - ABPS Architecture et VillageCQP?

Les murs en cours de construction sont réalisés par des bâtisseurs volontaires afin de tester des ouvrages différents pour l'examen du certificat de qualification professionnelle (CQP). Pour les examens, chaque candidat doit bâtir un ouvrage devant un jury, en trois ou quatre jours, selon le niveau.

Ecole de la pierre sèche, l'atelier - PNC Architecture et VillageL'association ABPS

L’association « Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches » (ABPS) a été créée en 2002 à l'initiative de professionnels du bâtiment et du Parc national. Aujourd’hui d’une envergure nationale, elle œuvre autour de trois axes pour transmettre les techniques de construction en pierre sèche et développer cette filière.

Récolte des châtaignes - © Olivier Prohin Agriculture et ElevageQue fait-on des châtaignes

En automne lorsque les châtaignes tombent naturellement des arbres, on les récolte à l’aide de filets étalés au sol au préalable. L’essentiel de la production est destiné à être séché. Les châtaignes sont traditionnellement déshydratées dans une clède (occitan : cleda), un séchoir à deux étages souvent construit dans les châtaigneraies mêmes ou près des mas. Les châtaignes fraîches peuvent être transformées en confiture, crème, sirop, conserves, glaces etc. ou tout simplement se consommer grillées.

© A. Bouissou/TERRA Agriculture et ElevageLa châtaigne en Cévennes

Comme la majorité des châtaigneraies cévenoles, celle de l’Espinas a été laissée à l’abandon après l’exode rural du XXe siècle. Depuis une vingtaine d’années, la culture du châtaignier connaît une nouvelle dynamique. Ici, vous ne découvrez pas un verger en pleine production mais une châtaigneraie en cours de restauration progressive.

Table d'orientation vers le mont Lozère - Eddie BALAYE Cols et SommetsPaysages du mont Lozère et des Cévennes

Vers le nord, un paysage de schiste et de granite se déploie vers le nord, sur la vallée du Luech et l’extrémité orientale du mont Lozère. Vers le sud, les Cévennes s’étendent de la plaine d’Alès à l’est au massif de l’Aigoual à l’ouest. Elles forment une succession de crêtes et de vallées, sont dominées par le mont Aigoual (1565 m) et constituent les premiers reliefs en provenance de la Méditerranée.

Castagnols - nathalie.thomas Histoire et CultureCastagnols

(origine : châtaigneraie).

Village important bien avant Vialas, proche d'un grand axe de communication sur les crêtes, Castagnols était le chef-lieu de la paroisse jusqu'en 1684. Les chanoines du chapitre collégial de Bédoues bénéficiaient du revenu considérable de son prieuré, fondé par Guillaume de Grimoard devenu le Pape Urbain V.Par la suite, les habitants de Castagnols se sont engagés fortement dans la Réforme. L'église a été brûlée à l'époque des Camisards. Après 1970, des amoureux des Cévennes ont remonté les ruines.

entrée de galerie - © E. Balaye Histoire et CultureA l'abattage!

Au moment de la découverte des filons, en 1781, personne n’avait le souvenir d’une ancienne activité minière à Vialas. Pourtant, d’après le directeur de l’époque, certaines galeries présentaient des traces d’exploitation par le feu. Cette technique utilisée depuis la préhistoire consiste à chauffer les parois pour faire éclater la roche. C’est pour cela que l’un des filons serait appelé «des anciens». Les preuves manquent aujourd’hui pour d’affirmer qu’il y a eu une exploitation avant le XVIIIe siècle.

© E. Balaye Eau et GéologieLe bon filon

Toutes les roches sont des minéraux mais certaines sont considérées comme des minerais car elles sont porteuses d’un métal ou d’une matière précieuse. Dès lors qu’on exploite ce minéral pour le métal qu’il contient, on parle de minerai. La galène est un minerai qui se présente sous la forme de filons et qui contient du plomb. Ce n’est pas le plomb qui est exploité à Vialas mais l’argent : lors de la formation des filons, il se produit une substitution d’atome qui fait naître du plomb porteur d’argent : le plomb argentifère.

Sentier vers la mine - © E. Balaye Histoire et CultureOn recrute!

Durant le XIXe siècle, le statut de mineur offrait plus d’avantages que celui de paysan : on obtenait son salaire directement. L’usine de Vialas, comme les entreprises de son époque, avait développé des politiques paternalistes qui ont conduit à l’abandon du statut de paysan et à la prolétarisation de son personnel. A son apogée en 1866, l’usine compte 522 employés répartis sur plusieurs postes. Les difficultés de l’entreprise dès la fin du XIXe siècle ont eu des répercussions sur la démographie de la commune. Elle perd, en une cinquantaine d’années, près de 40% de sa population qui migre probablement vers les bassins miniers d’Alès.

Fonderie - © Eddie Balaye Histoire et CultureCa chauffe!

La fonderie a été installée en 1827, puis modifiée et agrandie en 1860. Les schlichs arrivaient à la fonderie pour subir le traitement métallurgique, ultime processus qui permettait d’obtenir de l’argent pur. Il fallait d’abord séparer le métal, c’est-à-dire le plomb argentifère, de la galène. Pour cela on procédait à un grillage au four à réverbère puis à une fonte au four à manche. On obtenait alors du plomb porteur d’argent, appelé plomb d’œuvre. Il fallait ensuite séparer le plomb de l’argent qu’il contenait grâce à la coupellation qui permettait d’obtenir successivement différents produits. En 1847, Vialas produisait un quart de l’argent français.

Cheminée de l'usine du bocard - © Olivier Prohin Histoire et CulturePartir en fumée

Les fumées émises étaient évacuées le plus loin possible de l’usine. Mais elles comportaient des particules de plomb et d’argent qui étaient récupérées grâce à une « chambre à sacs », présente à l’angle de la cheminée, en bordure du sentier. A travers ces «sacs», les particules d’argent et de plomb, plus lourdes que les autres composants des fumées, restaient enfermées. L’argent partait en diligence vers Paris, le plomb et les autres produits partaient en charrettes, puis en train jusqu’à Beaucaire.

La mine au bois dormant - © Olivier Prohin Histoire et CultureLa mine au bois dormant

C’est un véritable «trou de verdure», source littéraire pour Jean-Pierre Chabrol qui s’en est inspiré pour écrire le premier chapitre de son roman La Gueuse, intitulé «La mine au bois dormant». Régulièrement entretenu par l’association du Filon des Anciens, la suppression des ronces laisse apparaître des éléments oubliés comme le canal d’amenée des eaux que vous apercevrez en contrebas du chemin au bord de l’usine. L’entretien régulier du site permet une préservation de ce patrimoine exceptionnel et la redécouverte de nombreux éléments.

© E. Balaye Histoire et CultureLa préparation mécanique

Cette opération sert à retirer le maximum de parties stériles pour ne conserver que les parties les plus riches en minerais prêtes à fondre que l’on appelait les schlichs. Plusieurs machines ont été utilisées à des époques différentes pour broyer puis classer le minerai en fonction de sa taille et de sa densité : plus le minerai est riche, plus il est lourd.

Voûte support de l'usine du Bocard - © Olivier Prohin Architecture et VillageCouvrez tout!

L’espace disponible dans cette vallée n’était pas assez important pour installer une usine. Pour gagner de la place, on a couvert l’usine avec une voûte, créant ainsi un espace plat. Composée de plusieurs tronçons et réalisée avec de petits blocs de pierres de schistes, elle recouvre le ruisseau de La Picadière sur près de 100 mètres. L’eau du ruisseau ne servait pas à actionner les machines car son débit est trop irrégulier. On déviait une partie des eaux du Luech pour alimenter l’usine.

Fonderie - © Olivier Prohin Architecture et VillageOrganisation de l'usine

L’usine se trouve en contre-bas. Elle a pris le nom de Bocard en référence à l’une des machines particulièrement bruyantes qui permettait de broyer le minerai. Face à vous, une grande partie des ateliers de préparation mécanique a été détruite. Ces bâtiments abritaient au premier étage des logements pour le personnel. Leur organisation était conditionnée par le parcours de l’eau. Cette dernière était la principale force motrice des machines de l’usine et causait de fortes perturbations lors des périodes de sécheresse ou de gel.

Le Hameau de Rieutort - otcevennesmontlozere Histoire et CultureLe Moulin de Rieutort

À Rieutort (qui signifie « ruisseau tordu »), il y avait un moulin à farine et un moulin drapier ou « paraudier ». Au XVIIe siècle, des toiles de « cadis » étaient faites à partir de laines cardées, filées, tissées et enfin foulées dans l'eau froide du moulin. C'était une toile raide que l'on utilisait pour faire des habits inusables. La profession de « molinier de drap » disparaîtra à l'âge d'or de la soie.

Le Rieutort - © Nathalie Thomas Eau et GéologieLa Faille de Vialas

Un pont enjambe le Rieutort, appelé Pudissine dans sa partie amont. Ce ruisseau prend sa source sur le mont Lozère à 1 425m d'altitude, près du mas de la Barque. Dans cette vallée, les masses arrondies du granit contrastent avec les blocs rectangulaires et fracturés du schiste. Dans le Rieutort, on peut trouver du schiste plaqué au granit, comme si les deux roches avaient été coupées au couteau puis collées ensemble. Cela vient du fait que le massif granitique du mont Lozère est remonté à travers les schistes en les fracturant, au carbonifère (- 285 millions d'années). Cet itinéraire longe les sites miniers liés à la faille de Vialas (elle-même perpendiculaire à la grande faille de Villefort).

Le Massufret - © Nathalie Thomas Architecture et VillageLe Massufret

Ce hameau a été très animé puisque, avant la guerre, il y avait une école pouvant accueillir une douzaine d'enfants. « Il y avait une dizaine de familles. C'était un village de paysans essentiellement. Comme les paysans d'autrefois en Cévennes, ils ne cherchaient pas vraiment à gagner de l'argent, mais à survivre. Ils vivaient en fonction des saisons : à la belle saison, ils préparaient l'hiver. La châtaigne et la pomme de terre étaient la base de l'alimentation et à tous les repas on mangeait de la soupe » (Mr Velay).

Le Villaret - otcevennesmontlozere Histoire et CultureLa Mine du Villaret

Vers 1920, l'exploitation d'une carrière de baryte apporta à plus d'une vingtaine de familles un revenu très apprécié. « Le transport se faisait avec un tracteur, chargé d'une caisse contenant 2 tonnes de baryte, et qui tirait une remorque en contenant 4 tonnes. Par ce moyen, nous transportions 6 tonnes par voyage à la gare de Génolhac et nous faisions, quand tout allait bien, 2 voyages par jour, donc au maximum 500 tonnes dans le mois » (Aristide Vignes).

Vallée du Luech - otcevennesmontlozere Histoire et CultureHistoire de Chemins

Un réseau de sentiers reliait le Massufret aux autres hameaux de la commune. Un chemin muletier menait de Montjoie au Massufret (à Montjoie on trouve une plateforme circulaire, vestige probable d'un ancien oppidum). Un chemin rejoignait Soleyrols par la vallée, un autre menait à l'Aubaret sur le mont Lozère, ou au Masmin de l'autre coté du Ventalon. À l'époque des Camisards, après la révocation de l'édit de Nantes (1685), les protestants choisirent de se réunir secrètement, la nuit, dans des endroits reculés. Leurs assemblées devaient se faire à l'insu des autorités. Des prédicants remplaçaient les pasteurs exilés et récitaient des textes bibliques. Venus des quatre coins de la commune, les habitants tenaient assemblée au Massufret près d'un rocher sous le rucher.

Description

Suivre le balisage du trail n°26.

Le long de l'itinéraire, des poteaux directionnels vous guident. Les lieux-dits et/ou les directions à suivre sont indiqué(e)s en italique gras et entre guillemets dans le descriptif ci-dessous:

Au départ du « Relais de l’Espinas » direction « Castagnols » par :

- « Draille de l’Espinas »,

- « Pradiguas ».

- À « Castagnols » Prendre la direction de « Soleyrols » par

- « La Tranchée »,

- « Légaou »,

- « Rieutort ».

- À « Soleyrols » aller au « Col de Chalsio » par

- « Ruisseau du Villaret »,

- « Le Villaret »,

- « Sous le col de la Baraquette »,

- « Col de la Baraquette ».

- Au « Col de Chalsio » retour au « Relais de l’Espinas » par

- « Draille de l’Espinas ».

Circuit trail extrait du cartoguide Mont Lozère- Pays des sources, Sommet des Cévennes, réalisé par le pôle de Pleine nature mont Lozère.

- Départ : Le Relais de l'Espinas

- Arrivée : Le Relais de l'Espinas

- Communes traversées : Ventalon-en-Cévennes, Vialas et Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère

Profil altimétrique

Recommandations

Avant de vous engager sur un circuit, vérifiez qu’il est adapté à votre activité et à votre niveau. N’oubliez pas que le temps change vite en montagne. Refermez bien les clôtures et les portillons. Restez sur les chemins balisés.

Lieux de renseignement

Maison du tourisme et du Parc national, Florac

Place de l'ancienne gare, N106, 48400 Florac-trois-rivières

Une expo interactive présente le Parc national des Cévennes et ses actions.

Sur place : Une boutique, librairie découverte et produits siglés PNC.

Ouvert toute l'année (se renseigner sur les jours et horaires en saison hivernale).

Office de tourisme Coeur de Lozère, Mende

BP 83, place du Foirail, 48000 Mende

Les relais d'information sont des offices de tourisme ou sites partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animations ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Ouvert toute l'année (se renseigner pour les jours et horaires d'ouverture en période hivernale)

Office de tourisme Des Cévennes au mont Lozère, Le Pont-de-Montvert

le Quai, 48220 Le Pont de Montvert sud mont-Lozère

Ouvert toute l'année (se renseigner pour les jours et horaires d'ouverture en période hivernale)

Office de tourisme Des Cévennes au mont-Lozère, Vialas

48220 Vialas

Les relais d'information sont des offices de tourisme ou sites partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animations ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Ouvert juillet août

Accès routiers et parkings

Depuis Pont de Montvert Sud Mont Lozère ou de Vialas, direction la Croix de Berthel par la D 998, puis Le Relais de l’Espinas par la D 35, route des crêtes.

Stationnement :

Source