GR®7, La traversée du Massif central par les Parcs

Ce chemin invite au voyage, depuis les Vosges jusqu’aux Pyrénées. Il suit à peu près la ligne de partage des eaux, avec d’un côté les eaux qui convergent vers la mer Méditerranée et de l’autre celles qui rejoignent la Manche et l’océan Atlantique. Le parcours évolue à travers des sites emblématiques. Depuis les Ballons d’Alsace, il traverse le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Il fait une brève incursion dans le département de la Haute-Marne. Il sillonne la Bourgogne depuis Dijon jusqu’aux hautes terres des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, parcourant ainsi trois parcs naturels régionaux (Pilat, Monts d’Ardèche, Haut-Languedoc) et le Parc national des Cévennes. Enfin, il arrive en Andorre par le Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes et le Pays cathare.

Les 50 patrimoines à découvrir

La croix des missions - Nathalie Thomas Histoire et CultureLa croix des Missions

Sur la commune du Bleymard, on trouve un grand nombre de calvaires et autres ouvrages du petit patrimoine religieux, témoins de la ferveur qui animait les habitants. On les trouve à l’entrée du village, sur la place, ainsi qu’au carrefour des chemins, protégeant le marcheur et le laboureur. Des offrandes prenaient parfois la forme de croix, alors appelées « des missions ».

Pie-grièche écorcheur - Régis Descamps Faune et FloreLes passereaux

Les milieux ouverts, composés de quelques arbres et de buissons, sont favorables aux passereaux. Cet ordre est le plus vaste et le plus varié de la classe des oiseaux et regroupe plus de la moitié des espèces d’oiseaux. La pie-grièche écorcheur affectionne particulièrement ce type de milieux, riches en gros insectes qui constituent sa principale source de nourriture. Cet oiseau est une espèce migratrice stricte et hiverne dans l’est africain.

Neyrac - nathalie.thomas Histoire et CultureLes coubles

Vous êtes à la croisée des chemins dont l'un est l'ancien chemin de Mende à Villefort, détaché de la route des Arvènes (la Régordane) au niveau de la Maloutière (sortie de Villefort). Combien de coubles, convois d'au moins 6 mulets bâtés, répandant le son de leurs grelots, sont passés par ici pendant des siècles ! Les muletiers, qui passaient en caravanes, animaient le village et donnaient à Cubières un air de prospérité. La rue du village, alors très marchande, alignait ses auberges et ses échoppes.

Circaète Jean le Blanc - © Jean-Pierre Malafosse Faune et FloreOiseaux

Les vertébrés profitent des plantes ou des petites proies : c'est notamment le cas du lièvre ou encore du lézard vivipare, à la queue épaisse, qui est convoité par l’aigle chasseur de reptiles, le circaète Jean-le-Blanc. Chez les rapaces, on peut apercevoir les silhouettes caractéristiques des busards cendré et Saint-Martin qui volent au ras du sol. Parmi la foule des petits passereaux, se trouvent le traquet motteux, visiteur d’été installé sur une pierre, ou plus rare, et la perdrix grise. Cet endroit est aussi propice pour entendre le chant des alouettes.

- Faune et Flore

Plantes rases et arbrisseaux

Une grande quantité de lumière favorise l’apparition, parmi les graminées, de nombreuses autres herbes rases, presque toutes vivaces, appartenant à d’autres familles botaniques. Elles forment un véritable fouillis végétal. Parmi les belles fleurs alpines, la pulsatille printanière, les gentianes bleues naines en été… D’autres végétaux, de taille plus modeste, sont fort capables de «miter» une pelouse moins pâturée qu’autrefois. Les réseaux d’herbes, perdant de leur densité, offrent des points de fragilité que des arbrisseaux exploitent pour s’y développer au cœur de la pelouse : les myrtilles, associées ici aux airelles rouges et à la callune vulgaire (une bruyère).

Dectique verrucivore (Decticus verrucivorus) - © Bruno Descaves Faune et FlorePetit peuple de l'herbe

Ébauchée dès le printemps, l’explosion démographique animale s’observe dans le courant de l’été. Plus tôt, les milliers de petites bêtes n’ont pas encore terminé leurs métamorphoses. Il est alors malaisé de reconnaître, lors des différents stades larvaires, telle ou telle espèce. La pelouse d’altitude attire une petite faune montagnarde spécifique, qui se raréfie un peu partout en Europe. C’est le cas du criquet jacasseur qui anime inlassablement les pâturages de ses concerts estivaux. Les criquets ne consomment que des végétaux, alors que les sauterelles, comme le dectique verrucivore, sont plutôt carnivores. De nombreuses espèces de papillons visitent aussi les fleurs.

Paysage - © Brigitte Mathieu Faune et FlorePelouse subalpine

Comme dans un jardin ou sur un terrain de sport, les pelouses sont travaillées par l’homme. Le pâturage et le feu sont ici les outils de leur entretien. L’essentiel des plantes qui la constituent sont des cousines du blé et des graminées vivaces : le nard, les fétuques. Coupez (broutez) une de leurs tiges, il s’en forme bientôt cinq autres ; piétinez- les, elles se multiplient, elles deviennent très denses. Toutes ces «tortures» offrent les conditions d’un couvert végétal serré, garant de la stabilité d’un sol pauvre, pourtant noir, issu de l’altération du granite omniprésent. Voilà donc quelques clés pour une gestion adaptée de ce milieu fragilisé en cas d’abandon.

Transhumance sur la draille de l'Aubaret - © Olivier Prohin Agriculture et ElevageLa draille du Languedoc

Elle a été fréquentée par les troupeaux de moutons au moment de la transhumance et par les éleveurs qui allaient vendre ou acheter des animaux à la foire de Bellecoste qui avait lieu le 16 juillet et le 25 septembre. Elle reliait les habitants du plateau au bourg de Saint-Maurice-de-Ventalon. (Julie Hugon)

Boisement du Bougès sud - © Guy Grégoire Faune et FloreLa forêt domaniale du Bougès

Elle couvre une superficie d'environ 3 300 hectares. Le reboisement a été effectué entre 1880 et 1925, au début de la déprise agricole, pour lutter contre l'érosion due au surpâturage. L'ONF gère cette forêt aujourd'hui, en priorité dans le but de protéger les différentes espèces forestières et les écosystèmes, mais aussi dans un but de production. Cette forêt est constituées de différentes essences dont l’épicéa, le sapin pectiné, le mélèze, le pin Laricio. Une faune variée habite la forêt (cervidés, sangliers, rapaces). Quelques grands tétras réintroduits par le PNC vivent dans ces grands espaces. (Julie Hugon)

La Draille du Languedoc - otcevennesmontlozere Agriculture et ElevageLa draille du Languedoc

Cette draille appelée « la languedocienne » a vu passer des dizaines de milliers de moutons venus de nombreuses drailles du midi et se regroupant petit à petit pour rejoindre le plateau du mont Lozère en estive. La couverture végétale, pâturée et piétinée par tant de moutons, ne repoussait pas... Quelques troupeaux et quelques bergers perpétuent la tradition. D'autres troupeaux sont amenés en camion jusqu'à leur lieu d'estive.

Obélisque du Plan de Fontmort - © Nathalie Thomas Histoire et CultureObélisque du Plan de Fontmort

Il commémore le centenaire de l'édit de Tolérance par lequel Louis XVI accorda la liberté religieuse aux protestants. Il fut érigé en ce lieu symbolique car plusieurs combats s'y déroulèrent durant la guerre des Camisards. En 1702, les troupes royales surprennent un groupe de camisards dont elles capturent le chef, Esprit Séguier, qui est brûlé vif. En 1703, les camisards attaquent les troupes royales escortant un courrier et tuent des soldats. En 1704, 500 camisards tendent une embuscade à 300 soldats. Plus de 100 d'entre eux sont tués. (P. Grime)

- Eau et Géologie

Affleurement de grès

Balise n° 13

De l’autre côté de la route, le talus gréseux présente des couches entrecroisées qui se sont déposées dans des eaux fluviales au courant violent. Les galets qu’elles contiennent possèdent des angles peu émoussés indiquant qu’ils ont été peu charriés. Ce grès très friable est généralement collé par de l’argile verdâtre enrichie de mica blanc sans trace de calcaire. Il témoigne de l’arrivée de la mer, il y a 200 millions d’années. Sur cette paroi, les plantes doivent compenser l’érosion intense par leur possibilité de développement rapide et être également en mesure de supporter une certaine sécheresse. On rencontre quelques rares camomilles des rochers et plantains carénés. - Eau et Géologie

Grès érodés

Balise n° 14

Une dizaine de mètres en contrebas du sentier, le grès montre des zones dénudées fortement érodées. Ce sont des zones très actives de départ des matériaux, surtout lors des importantes pluies d’automne et de printemps. Les plantes ne peuvent s’y installer. Seule l’implantation d’arbres pourrait stopper ce processus. Leur important système racinaire maintiendrait le sol pendant que les branches le protègeraient de l’agressivité des pluies. Ces grès sont surmontés de dolomies, calcaires et marnes contenant des fossiles marins : moules, pectens (genre de coquilles Saint-Jacques)... - Histoire et Culture

Village de vacances

Balise n° 12

Le village de vacances de Barre a été construit en 1971 par le syndicat intercommunal. Il comprend 30 logements et peut accueillir 180 personnes. Sa construction a pour origine une nouvelle orientation de l’économie barroise favorisant l’accueil touristique. - Faune et Flore

Forêt

Balise n°15

La forêt caractérise le paysage qui s’étale vers l’est. Plus de 60% de la surface sont recouverts de bois, dont 40% de résineux. Parmi eux, beaucoup sont des espèces introduites par l’Office national des Forêts : pin laricio et sapin de Nordmann sur les parties hautes du relief, pin Douglas dans les dépressions. On trouve aussi, généralement relégué dans les sols superficiels et pauvres, le pin sylvestre, espèce indigène qui a colonisé d’anciens parcours à moutons abandonnés à la fin du XIXe siècle. Les feuillus n’occupent que 20% du territoire boisé : ce sont essentiellement des hêtres, des chênes sessiles et des bouleaux. - Faune et Flore

Frênes en têtard

Balise n° 10

Dans ce petit ravin, l’eau ne coule pas durant l’été. On remarque la présence d’un grand nombre de frênes qui ont une forme particulière, dite en têtard, du fait d’un élagage régulier. Cet arbre préfère les sols relativement profonds et humides mais l’homme l’a privilégié ici au détriment de ses concurrents directs, saules, trembles, noisetiers. Les Celtes et les Germains le considéraient déjà comme un arbre sacré, censé attirer la foudre et les pluies bienfaisantes. Son bois dur et élastique, très apprécié dans l’ébénisterie, sert à la fabrication des manches d’outils. Les paysans utilisent également son feuillage comme appoint alimentaire pour les bêtes. - Eau et Géologie

Can Noire

Balise n° 11

Ce versant abrupt est interrompu en son milieu par un replat correspondant à un lambeau de la pénéplaine qui résulte de l’érosion complète de la chaîne hercynienne, à la fin de l’ère primaire (entre 280 et 230 millions d’années). Au-dessous du replat se trouvent des roches mises en place entre 350 et 280 millions d’années : ce sont essentiellement des micaschistes (3) et des granites (1). Ici, les pentes raides, les sols superficiels et acides sont recouverts par les landes à genêts, bruyères, fougères et thym des Cévennes. Quelques chênes sessiles, frênes et saules brisent cette monotonie. On trouve au-dessus du replat, des grès (4), dolomies (6) et calcaires (5), déposés par les mers du Secondaire, entre 230 et 190 millions d’années.

Barre-des-Cévennes - © Pierre Lahoud Histoire et CultureRochers ruiniformes

Balise n° 16

Le Castelas est une butte témoin de l’ancienne couverture calcaire que l’érosion a séparée des Grands Causses. il a été occupé vers 2500 avant J.-C. par des populations venues des garrigues languedociennes. Sur ces trois rochers que l’érosion a laissés, se trouvent une dizaine de trous rectangulaires. Ils auraient supporté la base d’une tour à signaux en bois.- Histoire et Culture

Place de l'Orient

Balise n° 9

Sur cette place où s’est tenu depuis le XVIe siècle le marché aux porcs, se dressait la troisième fontaine de Barre. A l’entrée de la grande rue s’élevait la porte des Cévennes, détruite en 1836 parce qu’elle gênait le passage des charrettes. Les maisons jouxtant cette porte, et celle de Florac, ont été réquisitionnées lors de la guerre des Camisards afin de loger les soldats du Roi. Barre a été à cette époque, l’une de leurs principales garnisons. - Histoire et Culture

Place des écoles

Balise n° 4

Cette « place des écoles » a changé de nom à plusieurs reprises au cours du temps. Au Moyen Âge, on l'appelait “place de la Pourcarié”, car elle servait de marché aux porcs. Par la suite, la marché s'est ouvert aux bœufs, aux chevaux et aux mulets, elle a donc été rebaptisée “place du foirail”. C’était l’endroit le plus important de la foire. Les plus grosses sommes d’argent s’y échangeaient. Pendant la guerre des camisards (1702 - 1704), cette place a été défendue par une grande palissade en bois. Enfin, c'est pendant la Révolution de 1789 qu'elle a pris le nom de “place d’armes” : la garde nationale s'y exerçait au maniement d’armes.

Église de Barre-des-Cévennes - © Guy Grégoire Architecture et VillageÉglise

Balise n° 8

Elle a vraisemblablement été édifiée au XIIe siècle. Sa nef voûtée en plein cintre est de style roman. Diverses adjonctions latérales, de style gothique, ont agrandi l’édifice primitif : au XIVe siècle, une chapelle (côté nord), dans laquelle figurent les armoiries des seigneurs de Barre; au XVe siècle, trois chapelles au sud. Cette église est classée Monument historique depuis 1931. Devant elle, se trouve la place de la Bladarié où se tenait, au Moyen Âge, le marché aux grains, puis à partir du XVIe siècle, le marché aux moutons.- Histoire et Culture

Place de la Madeleine

Balise n° 5

La fontaine date du XVIIIe siècle. La tête de Marianne, personnification de la République, a été ajoutée à la fin du XIXe s. A la même époque, un peuplier, symbole de la liberté, a été planté par la jeunesse républicaine. De cet endroit, on peut voir quelques maisons bourgeoises, qui datent pour la plupart du XVIIe et du XVIIIe siècles. Elles témoignent du passé florissant de ce village, qui comptait une vingtaine de voituriers (marchands-transporteurs) qui descendaient vers la plaine, chargés de laine et de châtaignes, et remontaient avec du sel, du vin et de l’huile. De larges porches permettaient d’abriter les attelages et les charrettes. Les jours de foires, le marché aux grains s’installait sous ces voûtes et sous celles de la mairie. - Histoire et Culture

Château

Balise n° 6

Édifié au XIIe et au XIIIe siècle, il a été entièrement reconstruit vers le début du XVIe siècle. De 1710 à 1715, il a été remanié par le seigneur de Barre qui a fait graver ses armoiries au-dessus de la porte d’entrée. A cette époque, deux tours ont été ajoutées. Pendant la Révolution, les armoiries ont disparu, victimes d’un vigoureux martelage. Au début du XIXe siècle, la tour maîtresse a été supprimée lors d’un agrandissement. - Faune et Flore

Plantes des murs

Balise n° 3

La végétation des murs doit surmonter à la fois le manque de sol et la sécheresse, pour résister à ces conditions trois stratégies sont possibles : Passer la mauvaise saison à l’état de graines comme les plantes annuelles (arénaire à feuilles de serpolet - arenaria serpyllifolia) ; faire des réserves d’eau comme les plantes grasses (orpin blanc - sedum album) ; ou se dessécher sans mourir comme les lichens et les mousses qui, en dégradant le substrat, créent un peu de sol pour les plantes supérieures (celles qui ont des fleurs donc des graines : arénaires, orpin...). - Eau et Géologie

Roches et construction

Balise n° 3

Différentes roches ont été utilisées pour la construction du village comme dans la cour à gauche. Ces matériaux sont surtout le calcaire (5) et la quartzite (2) pour les maisons, auxquels s’ajoutent dans les murs de soutènement, un peu de grès (4), de granite (1), ou de micaschistes (3) pour les toits. Ces roches viennent des environs immédiats de Barre où elles forment l’ossature du paysage, comme nous pouvons le vérifier au premier plan, en direction du sud-ouest. De chaque côté de la ruelle s’ordonnent les jardins construits en terrasses. Ce dispositif, propre aux pays de montagne, permet en réduisant la pente, de retenir la terre. La tradition orale veut que les seigneurs du lieu aient accordé, sans redevance, ces jardins à leurs tenanciers. - Histoire et Culture

Temple

Balise n° 7

Commencé en 1823, achevé en 1826, ce temple est le troisième qu’a compté Barre. Son architecture est semblable à celle de tous les temples édifiés à cette époque. Le premier temple a été érigé près de l’église en 1608, peu après l’arrivée du protestantisme dans la région. Il n’en subsiste qu’une pierre, aujourd’hui visible sur la façade d’une maison de la rue principale, où l’on peut lire : “Qui est de dieu, oit la parole de Dieu, 1608”. Les protestants ont construit un deuxième temple sous le village en 1675. Il a été détruit sur ordre du Roi, en1685, lors de la Révocation de l’édit de Nantes, ce qui a obligé les protestants à tenir leurs assemblées religieuses dans la montagne. - Faune et Flore

Plantes des rochers

Balise n° 17

Ces rochers offrent aux plantes un milieu comparable à celui des murs mais elles y sont installées depuis plus longtemps. La plupart se sont réfugiées le long des fissures ou des replats où elles trouvent un peu d’éléments minéraux et organiques, laissant aux lichens le soin de coloniser les parois lisses. La dolomie crée ici des conditions particulières de sol favorables à certaines plantes comme la kernerie des rochers (kernera saxatilis)... L’érosion y creuse de petites cavités servant d’abri à certains oiseaux comme le rouge-queue noir (phoenicurus ochruros) en été, ou l'accenteur alpin (prunella collaris) en l’hiver.

Fontaine du Thérond - © Guy Grégoire Architecture et VillageFontaine du Théron

Balise n° 2

Barre est construit au niveau du contact des grès et des micaschistes. De cette zone imperméable s’échappent plusieurs sources et suintements qui alimentent les fontaines et les puits des jardins des villages. La fontaine du Théron, qui est la plus ancienne, a été plusieurs fois restaurée. La maison-type barroise est généralement plus haute que large, vraisemblablement pour ne pas trop empiéter sur les terres exploitables. Au rez-de-chaussée, on trouvait la boutique, l’atelier, la remise ou l’écurie ; au premier étage, la cuisine et une ou deux chambres à coucher au-dessus. Surmontant le tout, le pailler, où étaient stockés le foin et la paille.

Castor au réfectoire - © Bruno Descaves Agriculture et ElevageVallée du Malzac

L’érosion du Malzac, plus faible que celle du Grisoulle, a laissé davantage de terres favorables aux cultures et aux prés. Cela permet aux exploitations d’avoir quelques troupeaux de bovins. Le climat, le relief et les sols de cette région l’obligent à centrer son économie sur des activités pastorales et forestières peu productives alors que la diversité du climat et des milieux engendrent une grande variété d’espèces végétales et animales, source de richesse biologique. Le Parc national des Cévennes s’est employé à préserver cette richesse en réintroduisant certaines espèces disparues : chevreuil, cerf, grand tétras, castor et vautour fauve.

- Histoire et Culture

Place de la loue

Balise n° 1

Sur cette petite place, située à l’entrée nord-ouest du village, se tenait lors des grandes foires de printemps et d’automne, la “loue”: des bergers, des domestiques ou des ramasseurs de châtaignes attendaient, assis sur le parapet, qu’un éventuel employeur les embauche. Le village accueillait douze à quinze foires par an. Celles du printemps et de l’automne pouvaient attirer jusqu’à dix mille personnes venues des départements limitrophes, mais aussi du Var, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Ce village-rue était protégé à chacune de ses extrémités par une porte fortifiée. L’une d’entre elles se dressait près de la place de la Loue : appelée porte de Florac, détruite au début du XIXe siècle. - Eau et Géologie

Ligne de partage des eaux

Balise n° 18

Au centre du paysage, le Malzac serpente au milieu d’un relief relativement doux et va se jeter dans la Mimente sur le versant atlantique. Le Grisoulle, à gauche, est un affluent du Gardon qui coule vers la Méditerranée, en découpant des versants abrupts dans le relief. La pente du Grisoulle est six fois plus forte que celle du Malzac. Dans quelques milliers d’années, il n’est pas impossible qu’il capture ce dernier et modifie profondément le paysage. Le petit col qui les sépare partage les eaux. La ligne de partage des eaux passe aussi par le Castelas et la can Noire. - Faune et Flore

Eboulis

Balise n° 19

Le calcaire est composé de minces couches surmontées d’autres plus épaisses. L’eau pénètre dans les interstices de la roche et, sous l’action du gel, la fait éclater. Les couches de la base, plus fissurées, sont éliminées plus rapidement, ainsi se créent les surplombs visible à trois niveaux différents. Ces milieux rupestres servent de refuge à certaines espèces végétales (oseille à feuille en forme d’écusson) et animales (chouette chevêche). Plus bas, quelques suintements entretiennent une végétation de milieux humides : prêle, eupatoire chanvrine. Lieu de rendez-vous des papillons (demi-deuil, silène), ils sont les seuls à pouvoir puiser le nectar au fond des corolles profondes des eupatoires et des cirses. - Histoire et Culture

Place des Ayres

Balise n° 20

Ainsi dénommée parce qu’autrefois la plupart des paysans de Barre venaient y battre au fléau leurs céréales . Cette technique, connue depuis l’époque gallo-romaine est restée longtemps la plus répandue. - Histoire et Culture

Barre-des-Cévennes

Dès 1530-1540, la Réforme touche ce village-rue, célèbre pour ses treize foires annuelles. Une pierre gravée comportant l’inscription « Qui est de Dieu oit la parole de Dieu – 1608 – », provenant du second temple de Barre, est toujours visible sur le mur d’une des maisons de la Grand rue. Lors de la guerre des camisards, Barre devient la « capitale » administrative des Hautes-Cévennes. Les autorités renforcent alors ses défenses et augmentent les effectifs de la garnison installée depuis 1684. Barre est le lieu de naissance du célèbre camisard et prophète Elie Marion (1678-1713).

Frêne commun - Nathalie Thomas Faune et FloreLes frênes

Les frênes qui bordent le chemin affectionnent les lieux frais et humides. Plantés par les hommes le long des chemins, les rameaux, coupés à la fin de l’été, constituaient un complément de fourrage pour le bétail.

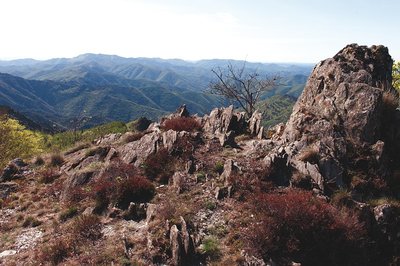

Relief de la Can de l’Hospitalet - Florac - Sud Lozère Eau et GéologieEvolution du paysage

Il y a 140 millions d’années, la mer se retirait, la Can de l’Hospitalet et le causse Méjean n'étaient pas encore séparés par la vallée du Tarnon. Le paysage était alors complètement différent. Sous les climats chauds et humides, des « tourelles » de calcaires dominaient des rivières au tracé différent de celles d’aujourd’hui. Des soulèvements successifs, des décalages de part et d’autre des failles, et le lent travail de l’érosion conduiront au relief actuel. Un large panorama s'ouvre alors sur le vallon de Baumale, affluent du Tarnon, et, en face, sur le causse Méjean. Devant ce paysage où l’emprise du boisement est très forte, il est difficile de distinguer les limites entre le domaine du calcaire et celui du schiste. (P. Grime)

Ephippigère des Vignes - Nathalie Thomas Faune et FloreEphippigère

Les pelouses sèches abritent une multitude d’insectes dont l’éphippigère, qui ressemble fortement à un criquet. La nuit, frottant l’un contre l’autre ses moignons d’ailes, elle produit un crissement qui lui a valu le nom de « gouzi ». Mais ses ailes musiciennes ne lui permettent pas de voler et elle se cache dans les végétaux tels que le buis ou le genévrier pour échapper aux prédateurs. (P. Grime)

Météosite de l'Aigoual - © Olivier Prohin Eau et GéologieMont Aigoual

Une belle vue sur le mont Aigoual (1 567 m)… Montagne des vents, du brouillard, de la neige et des pluies. Les masses nuageuses venues de la Méditerranée se frottent à ses pentes et peuvent donner des précipitations violentes (appelées aussi épisodes cévenols). Cette montagne capricieuse abrite la dernière station météorologique de montagne de notre pays.

Transhumance - © Michelle Sabatier Agriculture et ElevageLa draille de la Margeride

La draille suit la crête et traverse la can de l'Hospitalet. Ce chemin de transhumance permet aux troupeaux des plaines (du sud des Cévennes et de la Crau) de monter vers le nord du Gévaudan (Aubrac, Margeride, mont Lozère). Cette draille n'est qu'une branche d'un réseau plus important sur lequel circulent encore aujourd'hui les troupeaux transhumants.

La Vallée de Sexte et son manteau blanc - Béatrice Galzin Eau et GéologieCol Salidès

C’est ici que la géographie locale se divise en deux « pays ». En cheminant environ quatre kilomètres depuis le col vers le panneau « Bel-Fats », vous parcourez une crête qui n’est autre que la ligne de partage des eaux entre la Méditerranée et l’Atlantique. Pour en saisir la réalité, il faut se pencher sur la logique des bassins versants : lorsqu’une goutte de pluie tombe au sud de la draille, elle rejoint le Tarnon dont la source est toute proche du sentier. Arrivant à Florac, cette petite rivière épouse le Tarn qui sinue à travers la France de l’Ouest jusqu’à l’océan en débouchant à l’estuaire de la Gironde. Mais si la même goutte décide de verser au nord du chemin, alors elle rejoint la vallée Borgne et son Gardon qui, à son tour, se jette dans le Rhône à Vallabrègues (Gard), passe en Camargue et se retrouve dans la mer. Cette ligne de partage fait tout l’intérêt cartographique du massif de l’Aigoual. Le modelage des paysages est marqué : sur le versant atlantique, des reliefs doux et modérés jusqu’au mont Lozère, sur le versant méditerranéen, des collines abruptes qui s’érigent et plongent brusquement, de serres en valats, de crêtes acérées en fonds de vallées profondes.

Maison du berger - Michel Monnot Agriculture et ElevageUn troupeau en estive

Depuis la nuit des temps, les animaux montent naturellement de la plaine vers les montagnes en saison chaude. Le col Salidès est un lieu d’estive pour les moutons. La maison du berger est juste en contre-bas sur le versant méditerranéen. Le berger reste plusieurs mois avec environ 800 bêtes et quelques chiens. Attention aux patous, ces beaux et gros chiens blancs. Ils sont là pour surveiller et défendre le troupeau !

Il est précieux que le troupeau pâture. Il fertilise le sol et permet l’entretien ouvert de l’espace.

Le Col Salidès - Office de tourisme OTMACC Agriculture et ElevageLe berger transhumant du col de Salidès

Dès la fin du printemps, le col de Salidès s’anime. Le berger transhumant s’installe pour les 3 mois d’estive dans ce lieu magique avec près de 1 000 brebis. Par tous les temps, le berger sort les animaux pour les amener brouter des herbes nouvelles. Il doit gérer ses espaces de pâture, mais aussi soigner les animaux. À la fin de l’été, chaque éleveur viendra récupérer ses bêtes. Attention aux chiens qui surveillent et protègent le troupeau !

La forêt de hêtres - Béatrice Galzin Faune et FloreLa réserve de l'Hom

La forêt de l’Hom était la « réserve » d’un domaine de plus de 700 hectares depuis le XIXe siècle. Cette réserve était mise en défends (protégée des animaux) et servait de « compte épargne » en cas de besoins financiers imprévus. Cette situation explique en partie la richesse de cette forêt, qui s’échelonne de 600 à 1 100 mètres d’altitude, dans laquelle se trouvent de nombreuses essences d’arbres : des autochtones (chênes verts, châtaigniers, hêtres, bouleaux, merisiers, sorbiers, sapins, épicéas, etc.) et des exotiques introduits par les nouveaux propriétaires (chênes rouges, érables du Canada, séquoias géants, mélèzes hybrides, etc.). Cette forêt privée est gérée conformément à un plan de gestion rédigé selon les principes de « prosylva » (sylviculture proche de la nature) ; il a été agréé par l’administration et le Parc national des Cévennes. Le gibier est abondant, et vous pouvez apercevoir un chevreuil ou un cerf au détour d’un chemin.

Aire de Côte - Stephan.Corporan Histoire et CultureAire-de-Côte

La ferme d'Aire-de-Côte fut achetée par l’État en 1862, à l'époque du reboisement. Avant de devenir gîte d'étape, elle demeura longtemps maison forestière abritant un garde forestier et sa famille. Dans la première moitié du XXe siècle, Aire-de-Côte était bien différent. Au nord, derrière la maison, la draille, bordée de pierres sur chant, faisait encore 40 à 50 m de large, des milliers de bêtes transhumantes y passaient.Les pâturages étaient rasés. Les transhumants s'y arrêtaient, à midi, puis continuaient vers l'Aigoual.

Guy.Grégoire Histoire et CultureRefuge du maquis

Dès début 1943, se constitue le premier maquis des Cévennes. Le refuge du maquis d'Aire-de-côte était une des baraques en bois utilisée pour les chantiers forestiers, dont le toit était camouflé par des branches. Le 10 juillet 43, un message prévint la poste de Rousses de l'imminence d'une attaque des Allemands. On fit prévenir le maquis, mais un orage surprit les maquisards qui repoussèrent le moment du départ. Les Allemands arrivèrent... Le garde forestier fut arrêté pour complicité, accusé d'être en communication avec la radio de Londres. En effet, à Aire-de-côte, on écoutait un poste à galène construit par les deux juifs qui s'y cachaient.

Vue depuis les 4000 marches - Olivier.Prohin Eau et GéologieLe Coulet

Au Coulet (petit col) la vue se dégage du côté méditerranéen, vers Valleraugue. Le point de vue est situé sur la ligne de partage des eaux. Jusque là, l'itinéraire a suivi le vallon du Bédil, un ruisseau au profil doux, peu torrentueux dont les eaux vont rejoindre l'Atlantique. Ici on découvre le vallon du Clarou (affluent de l'Hérault) au profil plus abrupt typiquement méditerranéen. Au sud, les versants sont écorchés par les affleurements du schiste; au nord les versants sont entièrement boisés.

Forêt de l'Aigoual - © Gaël Karczewski Histoire et CultureTerrain d'expérimentation pour les botanistes

Balise n° 1

L’Hort de Dieu situé à 1 300 mètres d’altitude est marqué par un climat extrême. Ce site d’une richesse exceptionnelle est un terrain d’étude et d’expérimentation privilégié pour les botanistes. Les collections d’arbres ayant un peu plus de 100 ans, un certain nombre d’entre eux dépérissent, soit du fait de leur grand âge, soit en raison de leur inadaptation au massif. On compte aujourd’hui 75 espèces sur les 140 testées depuis un siècle. C’est pour conserver l’intérêt de ce lieu patrimonial que l’Office national des forêts a engagé avec le Parc national des Cévennes une réflexion sur le renouvellement des collections.

Apollon - © Régis Descamps Faune et FloreReconstitution forestière

Balise n° 3

On peut comparer ici plusieurs dynamiques forestières :

• sur la gauche, une évolution naturelle : les crêtes rocheuses présentent une végétation herbacée et arbustive,et sont peu à peu colonisées par le chêne ou l’alisier blanc. Cette fermeture des milieux a tendance à être préjudiciable à certaines espèces telles que le papillon Apollon.

• en face, une reconstitution naturelle de la forêt de hêtre à partir des taillis surexploités du XIXe siècle.

• sur le haut des versants, à droite, une dynamique forestière assistée : des résineux ont été introduits parmi les feuillus spontanés.

Lobaria pulmonaria - © Mario Klesczewski Faune et FloreVous avez dit "chourradou" ?

Balise n° 4

Ce hêtre remarquable de plus de 200 ans, appelé chourradou en occitan, tient son nom des moutons qui venaient chourrer, c’est-à-dire ruminer et se reposer sous son couvert ombragé. Ce type d’arbre (grande cavité, écorce décollée et bois mort ) accueille en particulier des insectes saproxyliques (mangeurs de bois mort) et des champignons. Sur un autre de ces vieux hêtres, en contrebas du sentier, se trouve un grand lichen appelé lobaria pulmonaria, caractérisé par ses grands besoins en eau et sa sensibilité à la pollution atmosphérique. Sa croissance est très lente et sa présence atteste de l’ancienneté de cette partie de la forêt.

Lis des Pyrénées - © J.-P. Grandmont Faune et FloreJardin alpin

Balise n° 5

Le panneau illustre l'héritage du travail expérimental de Charles Flahault.

Description

Seul le segment du chemin qui traverse le territoire du Parc national des Cévennes, entre la Bastide-Puylaurent et Le Vigan, est ici présenté. Il constitue une itinérance d’une semaine.

Toutes les informations sur l’itinéraire dans sa totalité sont sur le site mongr.fr de la Fédération française de la randonnée pédestre.

- Départ : La Bastide-Puylaurent

- Arrivée : Le Vigan

- Communes traversées : La Bastide-Puylaurent, Mont-Lozère-et-Goulet, Luc, Cheylard-l'Évêque, Saint-Frézal-d'Albuges, Cubières, Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère, Vialas, Saint-Privat-de-Vallongue, Saint-André-de-Lancize, Saint-Germain-de-Calberte, Cassagnas, Saint-Martin-de-Lansuscle, Barre-des-Cévennes, Molezon, Cans-et-Cévennes, Vebron, Le Pompidou, Rousses, Bassurels, Saint-André-de-Valborgne, Val d'Aigoual, Meyrueis et Saint-Sauveur-Camprieu

Profil altimétrique

Recommandations

Attention, pour des raisons diverses, il peut y avoir une différence de balisage entre le marquage sur le terrain et le tracé du topoguide : merci de bien vouloir suivre le balisage sur le terrain.

Adaptez votre équipement à la randonnée de plusieurs jours, mais aussi aux conditions météorologiques du jour. N'oubliez pas que le temps change vite en montagne. Pensez à emporter de l'eau en quantité suffisante, de bonnes chaussures et un chapeau. Refermez soigneusement clôtures et portillons.

Lieux de renseignement

Maison du tourisme et du Parc national, Florac

Place de l'ancienne gare, N106, 48400 Florac-trois-rivières

Une expo interactive présente le Parc national des Cévennes et ses actions.

Sur place : Une boutique, librairie découverte et produits siglés PNC.

Ouvert toute l'année (se renseigner sur les jours et horaires en saison hivernale).

Transport

Ligne de Bus TER entre Mende et La Bastide-Puylaurent.

Ligne de train TER entre Alès et La Bastide-Puylaurent.

Ligne de Bus Le Vigan-Alès.

https://www.lio.laregion.fr

Accès routiers et parkings

Stationnement :

Source