Le chemin de Saint-Guilhem-le-Désert

Attention, suite à des intempéries, une déviation a été mise en place dans la descente de Meyrueis, qui vous rallonge votre itinérance de 1,5 km. Merci de suivre le balisage et de le respecter.

Des hautes terres d’Aubrac aux garrigues languedociennes, ce chemin, draille de transhumance et voie commerciale dès l’Antiquité, étonne le voyageur par la variété des éléments architecturaux rencontrés et la diversité des paysages traversés. Des plateaux aux gorges, du massif de l’Aigoual au cirque de Navacelles, le randonneur ou le pèlerin achève son périple dans un village pittoresque dont le nom a inspiré celui de l’itinéraire !

Les 50 patrimoines à découvrir

Croix - nathalie.thomas Histoire et CultureSt-Guilhem

Au moyen-âge, le développement des croyances chrétiennes va favoriser un engouement pour la religion. Ainsi, ce chemin voit défiler un flot de pèlerins se dirigeant vers l’abbaye de Gellone, qui passaient également par Sainte-Enimie pour voir les reliques de ladite sainte. Actuellement, cette voie est utilisée par un chemin de grande randonnée qui relie Aumont-Aubrac à Saint-Ghuilhem-le-Désert dans l’Hérault. Ce GR traversant 4 départements s’étend sur 240 km et offre une diversité de paysages exceptionnelle.

Les terrasses - nathalie.thomas Agriculture et ElevageLes terrasses

Les habitants ont métamorphosé les versants rocailleux en jardins suspendus, profitant de la moindre plate-forme. La terre y était apportée dans des paniers ou des sacs, à dos d’homme. Ils y plantaient leurs légumes, des arbres fruitiers (pêchers, noyers, amandier). L’amandier constituait jusqu’au début du XXe siècle « la grande ressource » permettant de tirer parti des terres trop pauvres.

La vigne, jusqu’en 1851, occupait 54 ha pour 850 habitants. Le vignoble s’accrochait sur les pentes inclinées à 45 degrés, d’où la pénibilité du travail. Le faible rendement, les maladies, la mécanisation, expliquent l’abandon de cette culture. La commune d’Ispagnac a initié le retour des vignes en 2003 avec l’installation d’un premier viticulteur, puis d'un deuxième en 2006 à Blajoux.

Vestiges de l'abbaye - nathalie.thomas Histoire et CultureLes vestiges de l’abbaye

À la Révolution, le monastère est détruit, son mobilier ainsi que celui de l’église est brûlé. L’abbaye est désaffectée et sert de carrière. Ne subsiste alors que la chapelle Sainte-Madeleine, des vestiges des fortifications et le réfectoire des moines, baptisé « salle capitulaire ».

Entre 1908 et 1950 survient l’inscription du site des gorges du Tarn à l’inventaire des Monuments. Sur la commune de Sainte-Enimie, plusieurs édifices, dont les vestiges de l’abbaye, l’église et son mobiliers sont classés au titre des Monuments Historiques. Le monastère, en partie reconstruit, est devenu collège public.

Sainte-Enimie - nathalie.thomas Histoire et CultureSainte-Enimie

La vocation touristique du village médiéval de Sainte-Enimie semble remonter au temps où les pèlerins, renseignés par la population locale, se détournaient du chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour prier sur le tombeau de Sainte Enimie. En 951, sous l’égide de l’évêque de Mende, les bénédictins provenant de l’abbaye de Saint-Chaffre-en-Velay rétablissent le vieux prieuré, fondé au VIe siècle par l’évêque Saint Lière. A partir du XIIe siècle, l’avenir de la bourgade repose bel et bien sur une légende que l’Église du Gévaudan a intelligemment cultivée et exploitée jusqu’à la graver dans l’inconscient collectif. Ainsi, les bénédictins de Sainte-Enimie réussiront à réanimer la foi, développer le commerce et enrichir le village. Ils mettront en place un pouvoir religieux qui gouvernera la région jusqu’à la Révolution française.

Le Pont de Ste-Enimie - © OTGCC nc Histoire et CultureLe pont

Enfin un pont sur le Tarn !

Au XIIIe siècle, les moines bénédictins de Sainte-Enimie édifièrent un pont en remplacement du gué ou peut-être d’une construction précaire. Sainte-Enimie fut ainsi reliée au causse Méjean où la communauté Bénédictine possédait des terres. Le commerce et les échanges avec le Bas-Languedoc (laine, tissage, vin) prirent un essor considérable. La bourgade s’imposa alors sur un grand axe de pèlerinage reliant le Puy-en-Velay à Aniane par Saint-Guilhem-le-Désert. Autant de ponts praticables avec des chars ou autres moyens de locomotion imposants étaient rares au Moyen Âge dans cette partie du Gévaudan. Ces moines étaient de véritables visionnaires, car aujourd’hui, ce pont est le seul accès au Méjean autorisé à partir des gorges du Tarn pour les bus et camions de plus 19 tonnes (D986 reliant Mende à Meyrueis).

Castor - © OTGCC nc Faune et FloreLe castor

Preuves de mon passage, un arbre taillé en forme de crayon, des morceaux d’écorces, des copeaux de bois, un amas de branches dans l’eau, des empreintes de pattes avant ou arrière dans le sable, je suis… je suis le castor d’Europe. Je vis à proximité de l’eau. Je suis surtout actif la nuit, parfois au lever du jour et à la tombée de la nuit, si je ne suis pas dérangé. Entre le Moyen Age (XIe siècle) et le XIXe siècle, nous avons connu une période difficile durant laquelle nous étions chassés par l’homme pour notre chair, notre fourrure et nos nuisances. Au début du XXe siècle, nous avions disparu de nombreuses régions de France. Aujourd’hui cela va mieux, nous sommes présents le long du Tarn.

Doline - © OTGCC nc Histoire et CultureEntre bois et déboisement.

Boisement et déboisement semblent être la destinée du paysage caussenard. Au néolithique, les premiers bergers agriculteurs s’établissent sur les zones fertiles des plateaux alors couverts de forêts de hêtres et de chênes. Leur installation entraîne le défrichement de la forêt dans le but d’obtenir des parcours destinés aux ovins et des terres cultivables. Lié aux poussées démographiques, le défrichement de la forêt s’accentue et les parties cultivées s’étendent. Puis les besoins en bois pour l’industrie de la poterie, des fours à chaux et plus tard, de l’exploitation minière, entraînent une nouvelle vague de défrichements.

Le pin sylvestre - OT Gorges du Tarn Causses & Cévennes nc Faune et FloreLe pin sylvestre

Le pin sylvestre est l'essence naturelle principale des Grands Causses, adaptée au sol peu fertile. Vous le reconnaîtrez à son écorce brun rougeâtre à ocre saumoné sur sa partie supérieure, ses aiguilles sont courtes et groupées par deux. Rustique, il ne craint pas les changements climatiques. Essence pionnière, il colonise les terres abandonnées.

La croix du Buffre - nathalie.thomas Histoire et CultureLa croix du Buffre

C’est une des croix des plus anciennes et des plus belles de Lozère. Son piédestal cylindrique (XIIe siècle) s’élève sur trois marches, deux personnages se font face, de part et d’autre d’un bénitier représentant un visage humain. Le bénitier est creusé dans la masse et en relief sur le socle. La croix est plus récente et daterait du XVIIIe siècle. Cette croix fait partie des nombreuses croix jalonnant l’itinéraire du Saint Guilhem, destinées à guider les pèlerins et à soutenir leur ardeur.

L'église de Hures - nathalie.thomas Architecture et VillageL’église de Hures

L’église a été fondées au XIe siècle par les Bénédictins de Sainte-Enimie, afin d’étendre leurs terres cultivables. Elle fut bâtie en quatre étapes :

- Le chœur au début et ensuite la nef à la fin du XIIe siècle,

- la chapelle droite au XIVe siècle,

- la nef de gauche au XVIIIe siècle.

Chaque agrandissement de la taille de l’édifice correspondait à un accroissement de la population caussenarde. Le chœur est composé d’une coupole sur bandeaux croisés. On peut admirer une très belle fenêtre dans la nef. Enfin à droite du portail se trouve un enfeu, c’est-à-dire une niche funéraire, appartenant, probablement à un notable local, dans laquelle étaient déposée certains ossements prélevés sur le corps enseveli.

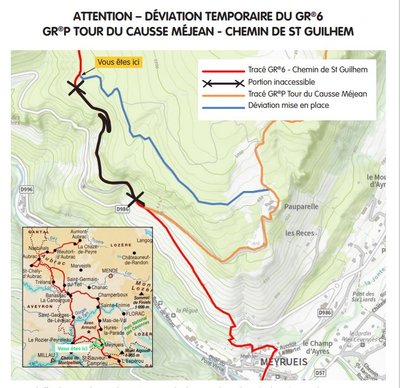

Panneau de déviation Histoire et Culturedéviation du chemin

Des intempéries ont provoqué l’effondrement du sentier où passe le GR®6, le Chemin de St-Guilhem, le GRP® tour du causse Méjean, ainsi que des circuits pédestres.

La circulation est interdite et une déviation est mise en place.

Le chemin est impraticable et fermé à toutes formes de circulation par arrêté municipal.

Cette fermeture concerne un linéaire d’environ 1 km démarrant 500 m sous la croix de la croisette jusqu’à la route de Pauparelle, dans la descente de Meyrueis.

Mise en place d’une déviation :

Une déviation a été mise en place par Pauparelle et rajoute seulement 1,5 km de détour à votre randonnée. Merci de bien suivre le balisage. Des panneaux sont en place en début et à la fin de la déviation, ainsi qu’à Pauparelle.

Attention, vous traversez une zone d’élevage : merci de tenir votre chien en laisse et de respecter la tranquillité des troupeaux.

Vue sur Pauparelle - © Nathalie Thomas Histoire et CulturePauparelle

Depuis Pauparelle, vous avez une belle vue sur le village d'Ayres . Ce hameau est né au XIe siècle autour d'un prieuré bénédictin créé par l'abbaye Saint-Victor-de-Marseille à l'emplacement de l'actuel château. Ce dernier, aménagé au XVIe siècle dans les ruines du monastère, fut pillé et incendié par les Camisards en 1703. Rebâti en 1710, il abrite aujourd'hui une hostellerie de renom. Pauparelle est une propriété privée, qui ne se visite pas, dont le nom signifie « le domaine des pauvres ». Les bâtiments d’habitation et agricoles datent des XVIIe et XIXe siècles. La propriété a appartenu jusqu'en 1850 au Bureau de la charité de la ville de Meyrueis qui comptait alors environ cinq mille habitants.^(Jérôme Reversat)

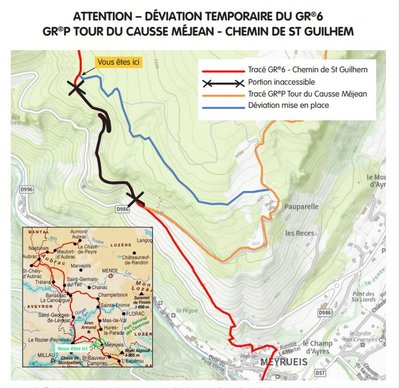

Panneau de déviation Histoire et CultureDéviation du chemin

Des intempéries ont provoqué l’effondrement du sentier où passe le GR®6, le Chemin de St-Guilhem, le GRP® tour du causse Méjean, ainsi que des circuits pédestres.

La circulation est interdite et une déviation est mise en place.

Le chemin est impraticable et fermé à toutes formes de circulation par arrêté municipal.

Cette fermeture concerne un linéaire d’environ 1 km démarrant 500 m sous la croix de la croisette jusqu’à la route de Pauparelle, dans la descente de Meyrueis.

Mise en place d’une déviation :

Une déviation a été mise en place par Pauparelle et rajoute seulement 1,5 km de détour à votre randonnée. Merci de bien suivre le balisage. Des panneaux sont en place en début et à la fin de la déviation, ainsi qu’à Pauparelle.

Attention, vous traversez une zone d’élevage : merci de tenir votre chien en laisse et de respecter la tranquillité des troupeaux.

Terrasses sur Meyrueis - © Nathalie Thomas Agriculture et ElevageTerrasse

Tout au long de la montée, vous découvrirez d'anciennes terrasses abandonnées. Vous verrez quelques pieds de vigne qui ont persisté après l'abandon de la viticulture locale. Elles témoignent qu'autour des hameaux et des villages, les versants étaient cultivés et plantés d'arbres fruitiers et de vigne. Ces terrasses étaient la seule possibilité pour les habitants de la vallée d'avoir des zones planes, à sol profond, propices à la culture.

Meyrueis - ©Nathalie Thomas Histoire et CultureLe rocher du château

Selon une affirmation invérifiable datant du XVIIe siècle, le général romain Caius Marius aurait fait élever un castrum sur le rocher dominant le village en 101 avant Jésus-Christ. Cependant, les premiers écrits ayant trait à la cité datent du XIe siècle et évoquent la présence du château abritant la famille Bermont. Il passera successivement aux Anduze, aux Roquefeuil, puis aux Armagnac, avant d’échoir à Jeanne d’Albret, reine de Navarre.

Le centre de Meyrueis et sa tour - Béatrice Galzin Architecture et VillageLe village de Meyrueis

La situation géographique de Meyrueis, bourg lové entre le massif de l’Aigoual, le causse Noir et le causse Méjean, est remarquable. Le « Camin Ferrat » franchit ici la Jonte. Les pèlerins et les troupeaux transhumants faisaient halte au village avant de poursuivre leur chemin. De nombreux marchands fréquentaient ses importantes foires. Flânez dans les ruelles et replongez-vous dans le passé florissant de la belle époque. Des demeures bourgeoises cossues aux places de marché, tout parle encore de la vie passée ! La laine des brebis des plateaux était tissée ici, la soie y était filée. La vie économique était intense. Au XVIIe siècle, Meyrueis devint un haut lieu de la confection de chapeaux. Vers 1860, 17 chapelleries s’activaient à la fabrication de chapeaux pour alimenter le Languedoc et la Provence ! Des beaux chapeaux faits en feutre de laine et bourrette de soie d’une qualité exceptionnelle ! Éteinte vers 1920, cette activité a laissé place au tourisme qui, de nos jours, anime la cité.

Forêt de Roquedols - © A. BOUISSOU / TERRA Ministère de l'Environnement Faune et FloreDes résineux et des feuillus

Balise n° 1

Dans la forêt de Roquedols, sapins et hêtres se côtoient à merveille. Des résineux et des feuillus, ensemble ? Ce mélange n'est pas totalement dû au hasard... Cette forêt n'est pas un espace sauvage, elle est cultivée pour maintenir la diversité des essences. À Roquedols, on peut contempler des résineux comme le sapin, le mélèze, l'épicéa, mais aussi des feuillus : hêtre, érable et frêne. Des trouées sont créées dans la forêt pour offrir aux arbres toute la lumière dont ils ont besoin pour se développer.Document associé

Séquoïa - © Elodie Mazel Histoire et CultureLes géants de la forêt

Balise n° 5

Pour pouvoir contempler tous ces géants, il faut se tordre le cou et lever les yeux vers le ciel ! Le plus remarquable est un séquoia géant originaire de Californie. Il a été introduit à Roquedols pour des raisons esthétiques et un certain goût de l'exotisme tandis qu'autour de lui, la présence de nombreux sapins pectinés révèle des ambitions différentes. Vers 1840, les propriétaires du domaine ont créé une pépinière pour pouvoir cultiver beaucoup d'essences. Elle a été entretenue jusque dans les années 1980.

Stèle du chantier n°19, « les jeunes forestiers de Roquedols » - © Dominique Meuret Histoire et CultureLa jeunesse endoctrinée

Sur la route de Ferrussac, une stèle fut élevée par l’association des Anciens des chantiers de jeunesse.

Ces chantiers de jeunesse avaient été instaurés par le gouvernement de Vichy en juillet 1940, afin d’assurer en zone libre et durant 8 mois, la formation physique et doctrinale des jeunes gens que les circonstances exemptaient du service militaire. Environ 6000 jeunes du chantier n° 19, « les jeunes forestiers de Roquedols», étaient disséminés aux alentours de Meyrueis. Ils y réalisaient des travaux forestiers et fabriquaient du charbon de bois. Les chantiers fonctionnèrent de 1940 à 1944.

Le Pigeonier - © A. BOUISSOU / TERRA Ministère de l'Environnement Histoire et CulturePigeonnier

Balise n° 2

Le pigeonnier a perdu son agencement intérieur pourvu de nichoirs. Le toit en décalé permettait aux volatiles de se mettre au soleil l'hiver, tout en étant abrités du vent du nord. À Roquedols comme ailleurs, seuls les nobles avaient le droit d'élever les pigeons qui étaient recherchés pour leur chair mais aussi pour leur fiente qui constituait un puissant engrais.

Jardins à la française - © A. BOUISSOU / TERRA Ministère de l'Environnement Histoire et CultureLe jardin à la française et les bâtiments

Balise n° 7

Il fait bon vivre à Roquedols à la fin du XIXe siècle ! Madame Dol transforme le domaine : allée de marronniers et jardin à la française agrémentent la promenade. On en oublierait presque le passé agricole et forestier du domaine mais les bâtiments, anciennes dépendances de la ferme puis scierie, en sont les témoins encore bien visibles.

© A. BOUISSOU / TERRA Ministère de l'Environnement Histoire et CultureRoquedols ou le génie littéraire

Balise n° 2

« Ce n'est pas un palais : c'est un simple castel, un castel cévenol, un château d'un pays rude et austère. Adossé à des collines boisées, il se dresse dans un creux d'où la vue s'étend à l'aval sur la vallée » (Jeannin, 1961). Du haut de ce pigeonnier, le promeneur revêt facilement l'âme d'un poète. Le domaine de Roquedols et la forêt de l'Aigoual ont inspiré de nombreux auteurs. Au XIXe siècle, Fabre d'Olivet invente un chant de troubadour : afin de pouvoir récupérer son château et épouser sa promise, Ponce de Meyrueis doit s'emparer d'un glaive détenu par de terribles brigands. Après de multiples péripéties, Ponce et Rose sont réunis et peuvent vivre leur amour.

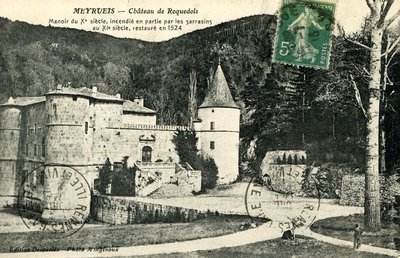

Coll. Ph. Chambon Histoire et CultureLe château de Roquedols

Balise n° 6

Ancien domaine agricole, la ferme traditionnelle du XIVe siècle a évolué en château au XVIe siècle. En regardant ce quadrilatère avec ses quatre tours : la tour de gauche se distingue de celle de droite... La forme du perron à l'entrée semble différente des autres parties du monument... Le château a subi de nombreuses transformations jusqu'au XXe siècle mais le domaine de Roquedols a toujours gardé sa vocation agricole. Les propriétaires qui se sont succédé ont investi les lieux de différentes manières : les Dupont de Bossuges accueillaient des assemblées protestantes secrètes (XVIIIe siècle) et Madame Dol a transformé le domaine en résidence de charme (fin XIXe-début XXe siècle). Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château a servi de refuge pour les services forestiers et de dépôt d’œuvres d'art. Il fait aujourd'hui le bonheur des promeneurs en quête de fraîcheur !

L'ancien béal - © A. BOUISSOU / TERRA Ministère de l'Environnement Histoire et CultureEntre labeur et oisiveté

Balise n° 3

L'homme a façonné le domaine au gré de ses besoins et de ses envies. À Roquedols, on a jadis pratiqué l'irrigation des cultures avec l'eau du ruisseau des Pauchètes. D'ailleurs, le chemin qui semble étroit et pierreux suit le tracé d'un ancien béal, petit canal d'irrigation. Bien plus tard, des aménagements d'agréments ont été entrepris avec cette belle arcade...construite sur les vestiges du mur d'un ancien cimetière protestant !

Forêt de l'Aigoual entre le col des Ubertes et Roquedols - eddie.balaye Faune et FloreProduire et protéger

Balise n° 4

Des arbres coupés et des branches laissées à même le sol dans un espace protégé ? Cela peut sembler surprenant mais sur le domaine de Roquedols, la forêt a toujours eu une vocation de production. Déjà au XIXe siècle, messieurs Breuil, Dayre et Jouve ont exploité les bois de Roquedols de façon intensive. Aujourd'hui, les coupes d'arbres sont planifiées dans un plus grand respect de la biodiversité. Ici la forêt est vivante, son aspect évolue au fil des interventions humaines.

L'arbre et la vie - Gaël Karczewski Histoire et CultureGestion de la forêt

La forêt de l’Aigoual.

Ici,le bois récolté est issu d'une forêt reboisée dès la fin du XIXe siècle après une période de surpâturage. Cette forêt, comme tous les êtres vivants, naît, grandit et meurt. Les forestiers sont là pour la gérer et accompagner son développement dans le respect des lois de la nature. Ils récoltent les arbres avant leur mort pour laisser la place aux jeunes. Leurs troncs alimentent toute une filière économique, du bûcheron au débardeur, au scieur, jusqu’au menuisier ou à l'ébéniste. Le bois vous accompagne ainsi tout au long de la vie, depuis votre berceau, vos meubles, vos menuiseries, votre charpente, jusqu’à votre cercueil.

La piste en forêt - Michel Monnot Histoire et CultureLes Commandeurs

Vous êtes sur le chemin de crêtes dit des « cimes des Commandeurs ». C'est l'ultime trace qui témoigne d'une terre ayant appartenu dès 1312 aux Hospitaliers de Saint-Jean puis aux chevaliers de l'ordre de Malte, basés au hameau tout proche de Servillières. C'était « la commanderie de Meyrueis et de Servillières ». Vous êtes ici sur la limite entre le Gard et la Lozère, matérialisée par cette pierre plantée. Ce chemin de crête est appelé la draille du parc à loup, variante millénaire du chemin de transhumance de la « collectrice de la Lusette » entre l'Espérou et Meyrueis. Les troupeaux faisaient une halte dans un espace fermé et sécurisé des loups.

Le pic épeiche - Régis Descamps Faune et FlorePic épeiche (Dendrocopos major)

Un pic épeiche tambourine sur du bois creux et cela résonne de loin, plus fort qu'un chant d'oiseau. Ni chant, ni cri, ce bruit est produit par des coups de becs répétés à très grande vitesse. Tambouriner n'est pas lié à la recherche de nourriture, ni au creusement d'une loge. Il semble que ce soit un acte de communication sociale à l'approche de la période de reproduction. Après, cela reste une activité sonore de marquage de territoire. Le bec des pics est particulièrement résistant aux chocs et pousse continuellement pour compenser son usure. Ces chocs violents contre le bois sont amortis par une ossature crânienne épaisse parfaitement adaptée à ce travail de percussionniste des troncs. Sur l'avant du crâne, entre celui-ci et le bec, le pic est équipé d'un véritable amortisseur formé par un coussin souple et cartilagineux.

La Pierre Plantée - Béatrice Galzin Histoire et CulturePierre plantée

Depuis les temps anciens, tout au long du Camin Ferrat se dressent des pierres, bornes directionnelles signalant un carrefour. Elles marquaient surtout la limite des territoires entre deux paroisses. Depuis la création des départements en 1790, elles jalonnent les limites entre Gard et Lozère.

Col de la croix de fer - nelly Carel Histoire et CultureCol de la Croix de Fer

Au col de la Croix de Fer, croisement stratégique de plusieurs voies, une auberge-relais d’affenage accueillait les voyageurs. Cette magnifique ruine avec ses deux voûtes imposantes était aussi une importante ferme, propriété du baron de Roquedols. Elle se situe à la limite des communes de Meyrueis et de St Sauveur-Camprieu sur le tracé du « Camin Ferrat » et de la route Royale. Au temps des persécutions religieuses, le prédicant François Vivens* organisait des assemblées protestantes clandestines dans le vallon juste en contrebas des bâtiments. (*Vivens a été tué en 1692, 10 ans avant la guerre des Camisards)

Perte du Bonheur - nathalie.thomas Eau et GéologieLe ruisseau du Bonheur

Le site de Bramabiau est un exemple de résurgence. Ici, un peu à l'est de Camprieu, le ruisseau du Bonheur perfore le Causse et disparaît dans un tunnel naturel. On le retrouve à l'air libre au fond de l'Aven de Balset mais il se tord vers le sud pour disparaître à nouveau sous terre. Le ruisseau parcourt en sinuant plus de 10 km de galeries souterraines. Mais à 700 m à l'horizontale de sa perte, il resurgit ! Les parois du canyon qui l'enserre démultiplient le son de ses flots et ajoutent à ses grondements des vibrations acoustiques proches d'un mugissement phénoménal. Ce n'est plus le Bonheur tranquille, c'est le tumultueux Bramabiau.

Camprieu - nathalie.thomas Histoire et CultureCamprieu

Au XIXe siècle, les rues du village étaient animées toute l'année par un petit peuple d'artisans, d'ouvriers et de commerçants, qui vivaient dans ces humbles maisons de montagne, propices à l'élevage. Camprieu comptait donc : 2 cordonniers, 6 sabotiers, 2 vanniers, 1 menuisier, 2 charrons, 2 maréchaux ferrants, 1 minotier, 2 tailleurs de pierres, une verrerie, une scierie, une laiterie, deux épiceries, mercerie et quincaillerie et une boutique pour les dames à l'enseigne « modes et robes ». Il y avait également une cave qui fabriqua du Roquefort jusqu'en 1932, un hôtel et une auberge.

Roitelet huppé - Bruno.Descaves Faune et FloreLe roitelet huppé

La traversée du bois peut vous donner l'occasion d'entendre le timide zézaiement du roitelet huppé, inféodé aux résineux. Mais savez-vous d'où vient son nom ?

Son nom latin est Régulus régulus, le petit roi. A l'origine de la tradition celtique, le plus petit oiseau est le druide du monde aviaire. Dans la langue celte bretonnante et galloise du premier siècle, un même mot désigne le druide et le roitelet.

Une deuxième raison de porter de titre ? Quand il est amoureux, le roitelet huppé dresse les plumes dorées soulignées de noir qu'il a sur la tête, à la manière d'une petite couronne.

L'Abbaye de Notre-Dame-du-Bonheur - nathalie.thomas Histoire et CultureNotre-Dame-du Bonheur

Ce monastère roman fut bâti au XIe et XIIe siècle par le riche seigneur de Roquefeuil et Mandagout, dans la noble intention d'en faire un « hôpital pour les pauvres ». Il accorda aux religieux la jouissance des fruits et des revenus du terroir. Pour cela, les villageois des alentours étaient redevables de moutons, de porcs, de volailles, de vin et de fromage. Le seigneur tirait aussi des redevances de pacage des troupeaux transhumants sur son vaste domaine. La voie qui passait par cette tourbière reliait le Languedoc au Gévaudan. Une cloche de tourmente de 200 kg sonnait dans le brouillard et les bourrasques de neige pour signaler ce lieu aux marchands, colporteurs, chemineaux, paysans... Il y avait 6 chanoines dont le dernier fut obligé de partir à la Révolution. L'association de sauvegarde de l'Abbaye Notre-Dame du Bonheur » œuvre à sa restauration.

La chouette de tengmalm - Gaël.Karczewski Faune et FloreLa chouette de Tengmalm

Les loges de pic abandonnées sont une aubaine pour de petits mammifères et d’autres oiseaux comme la chouette de Tengmalm. Une chouette nordique venue s'installer à huit cent mètres d’altitude. Discrète, elle se cantonne au cœur des massifs forestiers. Elle est repérable à son chant sonore et doux en mars. Pour favoriser le maintien de cette espèce, le Parc national des Cévennes et l'Office national des forêts préservent les arbres à loges des coupes et la vieille forêt.

Station de mesure météorologique - ONF Eau et GéologieStation de suivi des écosystèmes forestiers

Ce petit périmètre grillagé abrite une station de mesure qui permet aux chercheurs de mieux comprendre le rôle joué par la forêt dans la régulation du microclimat et la filtration des polluants.

Tulipes sauvages - Gaël Karczewski Faune et FloreA la lisière

Cette clairière appartient aux milieux ouverts. Ces milieux lumineux abritent de nombreuses espèces (fleurs, papillons sauterelles…) Certaines d’entre-elles sont même spécifiques aux lisières, « interfaces » entre forêts et clairières. Ainsi la préservation de milieux ouverts, en régression sur le massif, constitue un enjeu important pour la biodiversité.

La Serreyrède - nathalie.thomas Eau et GéologieFrontière climatique

Le col constitue aussi une frontière climatique. Quand le versant atlantique, sous vent d'ouest dominant, est arrosé par les pluies assez réparties dans l'année, le versant méditerranéen, plus sec et chaud, oppose au vent de sud-est (le « marin ») qui souffle parfois, une barrière massive obligeant l'air humide à s'élever brusquement. L'eau des nuages se condense alors, ce qui donne parfois lieu aux « épisodes cévenols », où des trombes d'eau s'abattent (600 mm en 24h) provoquant des crues catastrophiques. L'Aigoual, Mt Aigualis, le pluvieux (A. Bernard) porte bien son nom ! Après la Savoie, c'est l'endroit le plus arrosé de France.

Ligne de partage des eaux - nathalie.thomas Eau et GéologieLa ligne de partage des eaux

Le relief actuel crée une frontière entre Atlantique et Méditerranée : selon le versant, les eaux coulent vers la mer ou vers l'océan. Ceci est dû au soulèvement du seuil Cévenol, provoqué par l'activité de la faille des Cévennes longeant le Languedoc. Ce seuil marque la frontière géographique par le contraste entre le versant nord-ouest, verdoyant au relief atténué, et le versant sud-et, abrupt où l'érosion est toujours puissante vers des altitudes rapidement très basses en Languedoc.

Maison forestière de la Serreyrède - © Jacques de Joly Agriculture et ElevageLa Serreyrède

Avant 1861, la maison au col de la Serreyrède est habitée par deux familles de paysans. Ils avaient quelques bêtes et cultivaient un jardin potager, dont on retrouve les terrasses au dessus de la piste de la Caumette. À partir de 1861 la ferme est habitée par un garde forestier. Ce n’est qu’en 1883 qu’elle est rachetée par les Eaux et Forêts pour en faire une maison forestière. Ce fut d’ailleurs l’un des quartiers généraux du forestier George Fabre lors du reboisement de l’Aigoual. Aujourd’hui, le Parc national des Cévennes, l’Office du Tourisme et l’association « Terres d’Aigoual » se sont associés pour faire revivre la Serreyrède, avec l’aide de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires.

Boutique des producteurs - © Nathalie Thomas Agriculture et ElevageAssociation "Terres d'Aigoual"

Le Parc national des Cévennes loue une partie du bâtiment à l'association permettant aux agriculteurs locaux d'écouler leurs produits en vente directe. Elle regroupe des agriculteurs souhaitant mieux valoriser leur production et partager leur savoir faire. Ils ont envie aussi de faire partager leur vision de l'agriculture:

- qualité dans leurs productions,

- exploitation de taille humaine,

- entraide.

Venez découvrir leurs produits !

- Histoire et Culture

Du taillis à la futaie de hêtres

Balise n° 1

Vers 1850, avant le reboisement, les cévenols utilisent massivement la ressource en bois pour le chauffage et l’industrie, notamment dans les filatures. Peu à peu, ne subsistent que quelques taillis de hêtre, coupés tous les 25 à 40 ans. De plus, le pâturage de dizaines de milliers de brebis réduit encore le tapis herbacé. Ce couvert végétal très fragilisé subit aussi le flot d’importantes précipitations : les épisodes cévenols. C’est dans ce contexte que va commencer le long travail des forestiers. Pour diminuer les risques et réinstaller un couvert forestier durable, la première technique possible est de partir de l’existant, et de convertir les taillis « ruinés » en futaies. - Histoire et Culture

Forêt de production

Balise n° 2

Une autre technique pour obtenir un couvert forestier pérenne est la plantation ou le semis. Ce travail s’opère soit sur terrain nu, soit dans les peuplements existants. Lors des programmes de reboisement, la tâche fut gigantesque, nécessitant 900 000 journées de travail, la plantation de 60 millions de résineux et 7 millions de feuillus, et le semis de 38 tonnes de graines ! L’épicéa et les pins, qui supportent la plantation en pleine lumière et poussent assez vite, furent largement utilisés. Le sapin a été préféré sous couvert forestier. - Faune et Flore

Futaie irrégulière

Ce peuplement forestier comporte des arbres très divers par leur diamètre, leur hauteur et leur âge. Les essences sont mélangées : le sapin domine, mais le hêtre est aussi présent, ainsi que le sorbier des oiseleurs et l’alisier blanc. On parle dans ce cas d’une « futaie irrégulière ». Cette orientation forestière a plusieurs intérêts : pérennité du couvert forestier, résistance à l’érosion des sols, meilleure résistance vis-à-vis des tempêtes ou des attaques de parasites, régularité de la production… Dans la petite clairière sur la gauche du sentier, avec la lumière qui arrive au sol, la régénération naturelle du hêtre et du sapin s’installe : le renouvellement de la forêt est assuré.

Pic noir mâle - © Jean-Pierre Malafosse Histoire et CultureTourbière et jardin d'acclimatation

Balise n°4

Cette tourbière a été le lieu d’expérimentations et de recherches menées par Charles Flahault. Étudiant la répartition géographique des espèces, il s’intéressait à ce qui était alors appelé « l’acclimatation » (adaptation aux conditions environnementales locales). Il a ainsi tenté d’introduire 200 plants de 40 espèces non indigènes sur la molière du Trévezel, comme cela était fait dans les arboretums pour les essences d’arbres. L'histoire et le fonctionnement de la tourbière sont détaillés sur le panneau.

Drosera rotundifolia - © Bruno Descaves Faune et FloreMolière du Trévezel

Balise n° 3

Une tourbière est un matelas de matière végétale, peu ou pas décomposée du fait de l’accumulation d’eau et de l’acidité du sol sous climat froid. Ce milieu humide n’a pratiquement pas changé depuis plusieurs siècles. Appelés autrefois molières, soulages, sagnes ou fangas, ces espaces ont longtemps été dénigrés. Souvent « assainis », on comprend aujourd’hui tout l’intérêt de leur conservation. Les tourbières accueillent de nombreuses espèces plus ou moins spécifiques, comme cette petite plante carnivore, la droséra.- Histoire et Culture

Georges Fabre

Polytechnicien, sorti major de sa promotion de l’École forestière de Nancy, le forestier Georges Fabre va pendant trente ans consacrer son énergie aux reboisements des montagnes de la Lozère et du Gard, dans le but de stabiliser les sols mais aussi de fournir du travail à une population qui était toute entière condamnée à l’exode rural. Il est à l’initiative de la construction de l’Observatoire de l’Aigoual en 1894. En s’associant au Club cévenol et au Club alpin français, il a engagé les prémices d’un « tourisme patrimonial » (création du Grand Hôtel de l’Aigoual, construction d’un abri et installation d’une table d’orientation au sommet de l’Aigoual, etc.) qui se perpétue aujourd’hui.

- Histoire et Culture

Forêt multifonctionnelle

Balise n° 6

La draille est un chemin de transhumance parcouru par les bergers et leurs brebis. Cette draille marquait au milieu du XIXe siècle la limite est du bois de Miquel. Les forêts couvraient à l’époque 20 à 25 % de l’Aigoual ; grâce au reboisement, elles représentent aujourd’hui 80 % de la surface du massif. Les forestiers assignent à la forêt 3 rôles : l’accueil du public, la protection et la production. Ces objectifs étaient déjà présents dans la vision de Georges Fabre.

Village de l'Espérou - Béatrice Galzin Histoire et CultureL'Espérou

Le village de L’Espérou se situe à la jonction entre les communes de Dourbies et de Valleraugue. Il est traversé par une draille de transhumance, voie de circulation des bergers avec leurs troupeaux lors des estives. Comme beaucoup de villages gardois, deux lieux de cultes, l’un catholique, l’autre protestant, se font face. Les alentours du village bénéficient d’un espace varié propice aux activités de pleine nature et aux manifestations sportives.

le gardien du troupeau : le Patou - Magali Ruas Agriculture et ElevageLa transhumance et la grande draille

Au mois de juin, quelque 10 000 brebis montent en estive sur l'ensemble du massif de l'Aigoual. Plusieurs troupeaux traversent encore l'Espérou en utilisant la « grande draille ». Provenant des basses plaines et des vallées, les brebis transhument encore à pied, parées de pompons et de colliers pour rejoindre les pâturages d’altitude. Le retour vers la mi-septembre se fait plus discret. Au-delà de l'aspect culturel, la poursuite de ce déplacement millénaire permet de maintenir les milieux "ouverts" ou espaces non boisés, conservant la diversité des paysages et la vie sauvage de ces plateaux. La Fête de la Transhumance, qui a lieu chaque année mi-juin, permet de découvrir les traditions autour de l'activité pastorale.

Description

Seule la partie du sentier qui traverse le territoire du Parc national des Cévennes, de Champerboux jusqu’au Vigan, vous est ici présentée.

Retrouvez l'intégralité de l'itinéraire dans le topo-guide « Le chemin de Saint-Guilhem-le-Désert » (réf. 4834) édité par la Fédération française de randonnée pédestre (FFRandonnée), en vente dans les maisons du Parc, à la boutique en ligne sur www.cevennes-parcnational.fr, dans les librairies, magasins de sport et sur https://boutique.ffrandonnee.fr

Toutes les informations sont aussi disponibles sur le site de l’association « les Amis du chemin de Saint Guilhem » : http://www.chemin-st-guilhem.fr/accueil/

Variante Gorges du Tarn par le GR®6 : La Canourgue, Le Rozier, Meyrueis (65,5 km).

Attention, suite à un effondrement d'un mur, la descente sur Meyrueis par le GR6 a été modifié. Le tracé passe par Pauparelle. Merci de respecter le balisage temporaire en place.

https://lozere.ffrandonnee.fr/alertes-sentiers/

- Départ : Champerboux

- Arrivée : Avèze

- Communes traversées : Gorges-du-Tarn-Causses, Mas-Saint-Chély, Hures-la-Parade, Meyrueis, Lanuéjols, Saint-Sauveur-Camprieu et Val d'Aigoual

Profil altimétrique

Recommandations

Attention, pour des raisons diverses, il peut y avoir une différence de balisage entre le marquage sur le terrain et le tracé du topo-guide : merci de bien vouloir suivre le balisage sur le terrain. Adaptez votre équipement à la randonnée de plusieurs jours, mais aussi aux conditions météo du jour. N'oubliez pas que le temps change vite en montagne. Pensez à emporter de l'eau en quantité suffisante, de bonnes chaussures et un chapeau. Refermez soigneusement clôtures et portillons.

Lieux de renseignement

Agence d'Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes - Bureau d'information de Sainte-Enimie

village, 48210 Sainte-Enimie

Les relais d'information sont des offices de tourisme ou sites partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animations ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Ouvert toute l'année, de novembre à fin-mars, accueil les lundi, mercredi et vendredi

Maison du tourisme et du Parc national des Cévennes, La Serreyrède

Col de la Serreyrède, 30570 Val d'Aigoual

La Maison de l'Aigoual abrite l'office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes et la maison du Parc national. C'est un espace d’accueil, d'information et de sensibilisation sur le Parc national des Cévennes et ses actions, sur l'offre de découverte et d'animation ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Sur place : expositions temporaires, animations au départ du site et boutique

Maison du tourisme et du Parc national, Florac

Place de l'ancienne gare, N106, 48400 Florac-trois-rivières

Une expo interactive présente le Parc national des Cévennes et ses actions.

Sur place : Une boutique, librairie découverte et produits siglés PNC.

Ouvert toute l'année (se renseigner sur les jours et horaires en saison hivernale).

Office de tourisme Sud Cévennes, Le Vigan

Maison de pays, place du Marché, BP 21, 30120 Le Vigan

Les relais d'information sont des offices de tourisme ou sites partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animations ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Ouvert toute l'année (se renseigner pour les jours et horaires d'ouverture en période hivernale)

Source