Les Camisards - VTT n°15

Les 23 patrimoines à découvrir

Pique prune (Osmoderme) - © Jean Pierre Malafosse Faune et FlorePique prune (Osmoderme)

Ce coléoptère est une espèce en régression, menacée et protégée. Il est considéré comme un bio-indicateur fiable de la qualité des milieux forestiers. Il est un chaînon essentiel dans le fonctionnement de ces milieux et affectionne les vieilles futaies de feuillus et le bois mort. La gestion spécifique de la réserve biologique intégrale du Marquaires est propice à son développement. En effet, ici l'exploitation est proscrite et la forêt est rendue à une évolution naturelle.

Maison forestière du Marquairès - nathalie.thomas Histoire et Culture1938, la route forestière

Vous êtes sur la "route des chômeurs". De 1936 à 1939, la crise qui secoue le pays conduit le gouvernement à mettre en place des plans sociaux permettant aux chômeurs de travailler sur de grands chantiers: aménagements de forêts, éclaircies de peuplements, ouvertures de routes.... Cette route fut ouverte avec pelles, pioches et pics par une vingtaine de chômeurs et des gens du pays. La "carte de chômage" de l'époque permettait aux chômeurs de toucher une prime, complétée lorsqu'ils travaillaient sur les grands chantiers. Un réfectoire fonctionna dans la maison forestière du Marquairès puis aux Cabanes (à l'autre bout de la route) ; les gens d'ici apportaient leur casse-croûte.

Vue sur la vallée du Trépalou - © com com Florac Sud Lozère Eau et GéologieLe Tarnon

Long de 38,9 km, le Tarnon prend sa source sur le massif de l'Aigoual, sur la commune de Bassurels, et se jette dans le Tarn à l'aval de Florac, après avoir conflué avec la Mimente.

Il sépare le causse Méjean des Cévennes. En amont de Rousses, le Trépalou se jette dans le Tarnon. C'est le ruisseau qui a creusé les gorges du Tapoul, célèbres pour la pratique du canyoning. Le Tarnon est une rivière cévenole : de fortes et soudaines crues peuvent se produire, lors d'épisodes météorologiques extrêmes.

Le Col Salidès - Office de tourisme OTMACC Agriculture et ElevageLe berger transhumant du col de Salidès

Dès la fin du printemps, le col de Salidès s’anime. Le berger transhumant s’installe pour les 3 mois d’estive dans ce lieu magique avec près de 1 000 brebis. Par tous les temps, le berger sort les animaux pour les amener brouter des herbes nouvelles. Il doit gérer ses espaces de pâture, mais aussi soigner les animaux. À la fin de l’été, chaque éleveur viendra récupérer ses bêtes. Attention aux chiens qui surveillent et protègent le troupeau !

La Vallée de Sexte et son manteau blanc - Béatrice Galzin Eau et GéologieCol Salidès

C’est ici que la géographie locale se divise en deux « pays ». En cheminant environ quatre kilomètres depuis le col vers le panneau « Bel-Fats », vous parcourez une crête qui n’est autre que la ligne de partage des eaux entre la Méditerranée et l’Atlantique. Pour en saisir la réalité, il faut se pencher sur la logique des bassins versants : lorsqu’une goutte de pluie tombe au sud de la draille, elle rejoint le Tarnon dont la source est toute proche du sentier. Arrivant à Florac, cette petite rivière épouse le Tarn qui sinue à travers la France de l’Ouest jusqu’à l’océan en débouchant à l’estuaire de la Gironde. Mais si la même goutte décide de verser au nord du chemin, alors elle rejoint la vallée Borgne et son Gardon qui, à son tour, se jette dans le Rhône à Vallabrègues (Gard), passe en Camargue et se retrouve dans la mer. Cette ligne de partage fait tout l’intérêt cartographique du massif de l’Aigoual. Le modelage des paysages est marqué : sur le versant atlantique, des reliefs doux et modérés jusqu’au mont Lozère, sur le versant méditerranéen, des collines abruptes qui s’érigent et plongent brusquement, de serres en valats, de crêtes acérées en fonds de vallées profondes.

Maison du berger - Michel Monnot Agriculture et ElevageUn troupeau en estive

Depuis la nuit des temps, les animaux montent naturellement de la plaine vers les montagnes en saison chaude. Le col Salidès est un lieu d’estive pour les moutons. La maison du berger est juste en contre-bas sur le versant méditerranéen. Le berger reste plusieurs mois avec environ 800 bêtes et quelques chiens. Attention aux patous, ces beaux et gros chiens blancs. Ils sont là pour surveiller et défendre le troupeau !

Il est précieux que le troupeau pâture. Il fertilise le sol et permet l’entretien ouvert de l’espace.

Transhumance - © Michelle Sabatier Agriculture et ElevageLa draille de la Margeride

La draille suit la crête et traverse la can de l'Hospitalet. Ce chemin de transhumance permet aux troupeaux des plaines (du sud des Cévennes et de la Crau) de monter vers le nord du Gévaudan (Aubrac, Margeride, mont Lozère). Cette draille n'est qu'une branche d'un réseau plus important sur lequel circulent encore aujourd'hui les troupeaux transhumants.

Météosite de l'Aigoual - © Olivier Prohin Eau et GéologieMont Aigoual

Une belle vue sur le mont Aigoual (1 567 m)… Montagne des vents, du brouillard, de la neige et des pluies. Les masses nuageuses venues de la Méditerranée se frottent à ses pentes et peuvent donner des précipitations violentes (appelées aussi épisodes cévenols). Cette montagne capricieuse abrite la dernière station météorologique de montagne de notre pays.

Ephippigère des Vignes - Nathalie Thomas Faune et FloreEphippigère

Les pelouses sèches abritent une multitude d’insectes dont l’éphippigère, qui ressemble fortement à un criquet. La nuit, frottant l’un contre l’autre ses moignons d’ailes, elle produit un crissement qui lui a valu le nom de « gouzi ». Mais ses ailes musiciennes ne lui permettent pas de voler et elle se cache dans les végétaux tels que le buis ou le genévrier pour échapper aux prédateurs. (P. Grime)

Relief de la Can de l’Hospitalet - Florac - Sud Lozère Eau et GéologieEvolution du paysage

Il y a 140 millions d’années, la mer se retirait, la Can de l’Hospitalet et le causse Méjean n'étaient pas encore séparés par la vallée du Tarnon. Le paysage était alors complètement différent. Sous les climats chauds et humides, des « tourelles » de calcaires dominaient des rivières au tracé différent de celles d’aujourd’hui. Des soulèvements successifs, des décalages de part et d’autre des failles, et le lent travail de l’érosion conduiront au relief actuel. Un large panorama s'ouvre alors sur le vallon de Baumale, affluent du Tarnon, et, en face, sur le causse Méjean. Devant ce paysage où l’emprise du boisement est très forte, il est difficile de distinguer les limites entre le domaine du calcaire et celui du schiste. (P. Grime)

Frêne commun - Nathalie Thomas Faune et FloreLes frênes

Les frênes qui bordent le chemin affectionnent les lieux frais et humides. Plantés par les hommes le long des chemins, les rameaux, coupés à la fin de l’été, constituaient un complément de fourrage pour le bétail.

Village de Vernagues - Nathalie Thomas Eau et GéologieSchiste ou dolomie

Les terrains schisteux forment un socle sur lequel sont empilées les couches sédimentaires: calcaires et dolomies. Ils sont couverts de châtaigniers, de landes à callune, de genêts et de fougères, quand ils n'ont pas été reboisés. Sous la végétation, la transition entre les deux roches n'est pas toujours visible. Elle est soulignée par l'implantation de l’habitat à mi-pente. Les eaux s'infiltrent pour ressortir au contact du schiste imperméable et alimentent les sources.

La Baume Dolente - Yannick Manche Histoire et CultureLa Baume Dolente

Au fond du vallon de Montagut, se trouve une grotte : la Baume Dolente. Celle-ci fut, en 1695, le siège d’une assemblée protestante. Vébron, comme la plupart des villages cévenols, fut dès le XVIe siècle acquise au protestantisme. En 1685, Louis XIV révoqua l’édit de Nantes qui accordait la liberté de culte aux protestants. Leurs temples détruits, leur culte interdit, ils se réunirent alors en assemblées secrètes. Celle de la Baume Dolente fut dénoncée ; cinq hommes furent envoyés aux galères, trois femmes emprisonnées. Ce fut le début d’une longue résistance qui conduisit à la révolte des camisards. (P. Grime)

Plantation de pin Sylvestre - Florac - Sud Lozère Faune et FloreForêt de pins

La montée s’effectue sous le couvert de la forêt en partie issue des reboisements des années 30. Au début, il s'agit de pins sylvestres dont le couvert léger laisse passer assez de lumière pour que se développe un sous-bois herbeux. Un peu plus haut, un reboisement serré de Douglas donne un sous-bois où aucune plante ne peut pousser faute de lumière. Plus haut encore, le sous-bois s’éclaircit, çà et là, et les châtaigniers réapparaissent : on observe une énorme souche à droite du chemin, vestige d’une ancienne châtaigneraie qui dépendait de Broussous. (P. Grime)

L'eglise de Vébron - © CC Florac Sud Lozère Architecture et VillageVébron

Avec environ 200 habitants, Vébron s'étend de la vallée du Tarnon jusqu'au causse Méjean. Le village possède école, temple et commerces. Il accueille chaque été le Festival international du film vidéo parrainé jusqu'en 2014 par Bernadette Lafont. Au centre du village, la place vous attend pour une petite pause.

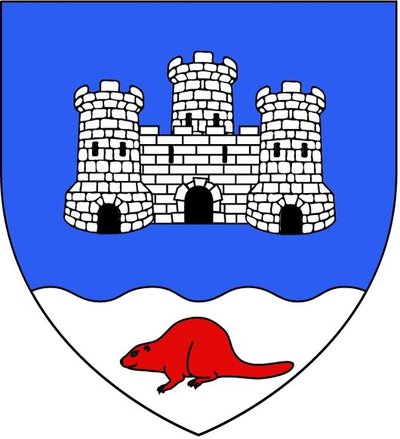

Blason de Vébron - Florac - Sud Lozère Faune et FloreLe castor

Peut-être aurez-vous la chance, en longeant le Tarnon, d’y voir à la tombée de la nuit ou à la pointe du jour nager un castor (1 m de longueur avec la queue, pour 15 à 30 kg). Un œil attentif peut découvrir certains indices qui renseignent sur sa présence. Il vit dans un terrier creusé dans la berge de la rivière, dont l’entrée est sous l’eau. Le jour, il s'y tient au sec dans une « chambre ». Du celte latinisé, biber, ou du languedocien, bebrou, il a donné son nom au Vébron. D'ailleurs, le blason de Vébron reprend l'image du castor.

Le Tarnon à Vébron - nathalie.thomas Histoire et CultureLes crues

Les crues peuvent être spectaculaires, comme celle de 1900, décrite par Louis Tessier, instituteur à Saint-Roman, en vacances dans son village natal. "... vers midi, l'atmosphère se charge de nuages noirâtres... Vers 19 heures, l'orage se dirige vers le Nord et bientôt tous les points de l'horizon sont illuminés par la foudre… Une pluie diluvienne s'abat sur la terre... À minuit, au milieu d'une obscurité profonde mais illuminée par la foudre, l'alarme retentit... Dès le matin, de terribles nouvelles circulent. Le vieux moulin de Vébron a été rasé par les eaux et les six membres de la famille Goût ont disparu dans les flots... Le moulin d'Astié est rasé et tous les ponts sont démantelés... On croit rêver quand on pense que ces beaux rivages ne sont plus que ruines et désolations...". (P. Grime)

Le serre de Pradal - OT Gorges du Tarn Causses & Cévennes nc Eau et GéologieSerre et valat

Ce sont deux mots occitans. Le premier désigne une crête en dos d’âne et dentelée. Le second désigne pour sa part un fossé, une tranchée et par extentions une vallée. Dans sa partie haute, Le parcours se déroule sur un serre.

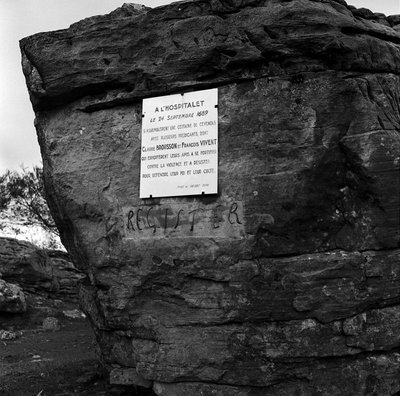

Plaque commémorative, rochers de La Can de l'Hospitalet - © Henry SALESSE / MEDDE-MLETR Histoire et CultureLes camisards

La vallée du Tarnon a été un haut lieu de la guerre des Camisards. Elle a hébergé la troisième armée camisarde. Beaucoup d'assemblées secrètes s'y sont tenues à la faveur des sombres forêts ou d'une grotte située sous la can de l'Hospitalet (Baume dolente).

Le long du Tarnon - Nathalie Thomas Eau et GéologieLe Tarnon

Long de 38,9 km, le Tarnon prend sa source dans le massif du mont Aigoual (sommet : 1565 m), sur la commune de Bassurels et se jette dans le Tarn en aval de Florac-Trois-Rivières, après avoir conflué avec la Mimente. Il sépare le causse Méjean et les Cévennes.

En amont de Rousses, le Trépaloup se jette dans le Tarnon. C’est le ruisseau qui a creusé les gorges du Tapoul, célèbre pour la pratique du canyonning.

Le Tarnon est une rivière cévenoles, qui peut connaître de très fortes et soudaines crues lors d’épisodes cévenols. Son débit peut varier de 0,1 m3/s (période sèche) à 400 m3/s (novembre 1982).

Bogue de châtaigne - © Bruno Daversin Agriculture et ElevageLe châtaignier, arbre de vie

Autrefois présent tout au long de la vie des Cévenols, cet arbre fut longtemps considéré comme l'arbre de vie. Avec le bois, on construisait le berceau, le mobilier de la maison et la charpente. On s'en servait aussi comme bois de chauffage. Le fruit entrait dans la composition de la soupe ou bajanat faite à base de châtaignes séchées, les bajanes, et de la farine. On séchait les châtaignes dans des clèdes, petits bâtis en schiste situés au cœur des vergers. Le fruit nourrissait aussi les animaux de la ferme.

Le village des Ablatats - PnC-N Thomas Histoire et CultureLes Ablatats, village refuge

Territoire à la géographie accidentée, les Cévennes servirent de refuge durant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, une soixantaine de Juifs furent cachés à Vébron et Rousses, dont une dizaine dans le hameau des Ablatats. S'ils bénéficièrent du silence de la population, ils purent se réfugier ici grâce aux maires des deux communes, aux pasteurs ainsi qu'à un assistant du préfet. Certains d'entre eux auraient même été envoyés directement par la préfecture.

Chemin vers Le Gua - N Thomas Agriculture et ElevageMurettes et bancels

" Le chemin bordé d'un mur par endroit menait jadis de Rousses à Massevaques. Certains se souviennent encore l'avoir parcouru pour remonter à Massevaques après une veillée à Rousses. Au début du sentier, on voit à gauche les murettes de deux bancels sur lesquels on cultivait le seigle. On pénètre ensuite dans la hêtraie. Ce versant exposé aux vents du nord et de l'ouest convient au hêtre et c'est seulement dans les combes plus abritées que l'on trouve quelques châtaigniers mêlés d’épineux. Ce bois est encore exploité par les habitants de la commune qui y font leur bois de chauffage." (P. Grime)

Description

Parcours VTT n°15. Depuis le village, prendre sur 4 km la D 907, direction le tunnel du Marquaires. Avant le tunnel, bifurquer à droite vers la maison forestière du Marquaires, et continuer sur la piste forestière jusqu'à Gaseiral. Monter au col de Salides par la route et prendre à gauche la piste en crête jusqu'à l'Hospitalet (GR 7). Descendre sur le moulin d'Astier (Vébron). Avant le Tarnon, prendre la route à gauche en direction du moulin d’Astier. Traverser le pont (attention, passage technique). Montée par la droite, pour éviter de traverser le hameau, pour rejoindre la D907 que vous empruntez jusqu'à Gua. Traverser Gua et longer le Tarnon pour rejoindre Prat Nouvel puis Rousses.

- Départ : Rousses

- Arrivée : Rousses

- Communes traversées : Rousses, Bassurels, Vebron et Le Pompidou

Profil altimétrique

Recommandations

Attention, passage délicat au pont du moulin d'Astier.

Le VTT hors piste est interdit. Le port du casque est vivement recommandé. Ne pas oublier son kit de réparation et un petit outillage. Bien refermer les clôtures et les portillons. Ralentir dans les fermes et les hameaux.

Accès routiers et parkings

Prendre la direction de Vébron par la D 996 depuis Florac ou de Meyrueis. A Vébron, prendre la D 907 pour arriver à Rousses

Stationnement :

Source