Pont du Tarn - VTT n°9

Sans difficulté majeure, cette boucle vous fait découvrir la plaine du Tarn avec un passage au « Pont du Tarn », un bel ouvrage en granite.

Les 21 patrimoines à découvrir

Rocher de la Barque - © Biotope Histoire et CultureLa barque mystérieuse

Remarquez-vous l’étrange rocher en forme de barque ? Est-ce lui qui donne son nom au hameau ? En patois, « berque » désigne une brèche dans la montagne. Alors, Mas de la Barque ou « Mas de la Berque » ? Le Mas de la Barque se trouve sur la commune de Vialas en bordure de la forêt de Gourdouze. Le domaine du Prieuré de Gourdouze, auquel était rattachée la forêt, fut déclaré bien national à la Révolution française en 1789, puis vendu pour payer les dettes de l’État.

Drosera rotundifolia - © Yannick Manche Eau et GéologieTourbière monde à part

Ce milieu naturel est un endroit étrange où seules survivent des plantes très particulières. La droséra est la vedette de la tourbière : le sol est si pauvre qu’elle capture des insectes pour se nourrir. C’est une plante carnivore. Ici, l’eau est très acide et fort peu oxygénée. À leur mort, les plantes ne se décomposent pas aussi bien que dans la forêt. Et elles s’accumulent pour former une épaisse couche de tourbe.

Loir gris - © R. Descamps Faune et FloreUn véritable village

Au cours de leur vie, les arbres se tordent, se boursouflent, prennent des rides. Une branche rompue laisse sa cicatrice offerte au bec des oiseaux. À la fin, notre vieillard végétal se retrouve perclus de cavités. Autant de loges confortables qui abritent les petites bêtes. Un doux « pou pou pou » résonne dans la forêt ? C’est la chouette de Tengmalm. Le pic noir creuse son nid dans le bois mort, avec son bec puissant. Joli rongeur, le loir gris cache ses réserves de nourriture dans les trous de vieux hêtres.

Exploitation de bois - © A. Bouissou/TERRA Faune et FloreL'Homme et la forêt

Par endroits, on voit que la forêt est coupée. Pourquoi ? Le marquage à la peinture distingue les arbres à couper de ceux qui seront conservés selon des critères économiques et écologiques. Dans la forêt du Mas de la Barque, il faut garantir le bon fonctionnement de l’écosystème forestier. Une ressource à préserver pour l’avenir. Observons le travail du technicien forestier.

Mas de La Barque - nathalie.thomas Histoire et CultureMas de La Barque

Occupé uniquement par une maison forestière à la fin du siècle dernier, le Mas de la Barque a été fréquenté par les clubs de ski pour enfants à partir des années 1960, puis par les familles gardoises pendant les week-ends. En semaine, l'association « union pour l'animation de la Grange » organisait des classes vertes, des classes patrimoines et des journées à thème tout public. Des infrastructures coûteuses ont été progressivement mises en place (bâtiments, remontées mécaniques, canons à neige) puis partiellement démolies. Aujourd’hui, dans le cadre d'un programme global de requalification du site, l'aménagement touristique (domaine de ski de fond, raquettes, traîneaux, gîtes...) a été réalisé et est géré par une société d'économie mixte. La station propose des activités de pleine nature, été comme hiver.

Groupe au Pic Cassini - otcevennesmontlozere Architecture et VillageMas de la Barque

Inaugurée en 1968, la petite station familiale du mas de la Barque a été créée pour répondre aux attentes des populations de proximité. Mais en 1981 les précipitations sont déficitaires en neige, en 1982 l'hiver est doux, en 1983 l'année est très chaude, en 1984 et 1985 les années sont très froides (record : - 23.5° ). Ces aléas climatiques ont orienté peu à peu l'activité de la station vers le ski de fond et mené progressivement à l'arrêt du ski alpin à partir de 1994.

Arbres morts - © Mathieu Baconnet Faune et FloreLa mort d'un arbre

On est un peu triste devant un arbre mort ou mourant. Pourtant, il régénère la vie dans la forêt. Une fois mort, la faune trouve de nombreux refuges, disponibles encore de longues années. Son bois pourrissant nourrit des légions de petits animaux qui font d’une vieille forêt un trésor vivant. La larve du carabe des bois dévore des limaces et des escargots tandis que la larve du longicorne creuse dans le bois mort.

Hêtre soudé (anastomose) - © E. Balaye Faune et FloreBisous d'arbres

Entre les arbres, l’union fait la force. Les arbres aiment se souder entre eux par les racines, ça les rend plus forts. Mais ici, il y a des hêtres qui fusionnent par les branches ou même par les troncs. Drôles de soudures ! Repérez-les mais ne les dérangez pas.

Chaos de granite - © A. BOUISSOU / TERRA Ministère de l'Environnement Eau et GéologieArchitecture de granite

Balise n° 8

On aperçoit ici et dans les paysages alentours des entassements de blocs et de boules de granite, jouant parfois les équilibristes. On parle de « chaos », formations géologiques issues d’un long processus de fracturation et d’érosion du granite dû au vent, au gel et aux précipitations. Ces chaos ont souvent fourni une matière première disponible pour la construction des maisons, sans nécessité d’ouvrir des carrières en profondeur. Les paysans du mont Lozère utilisaient ce matériau avec une grande maîtrise technique évoquée par Jean-Pierre Chabrol dans son ouvrage “le Crève Cévenne”.

Gourgue de Mas Camargues - © Yannick Manche Eau et GéologieGourgue et béal

Balise n° 7

Pour alimenter les moulins avec un volume d’eau suffisant et stable, un réservoir a été aménagé à l’aide d’une levée de terre et de pierres. Une dalle, percée d’un trou, permettait l’écoulement des eaux. Un rondin de bois emmanché d’un bâton faisait office de bouchon, prêt à ouvrir quand un travail de mouture ou de battage était prévu. En amont et en aval de ce réservoir, on peut suivre le béal, qui est un canal d’amenée d’eau depuis le Tarn jusqu’aux moulins. Ce système a été préféré à l’utilisation directe des eaux du Tarn, trop dangereuses par les violentes crues qu’elles connaissent.

Les bâtiments du mas vus depuis le potager - @ Guy Grégoire Histoire et CultureJardin potager

Balise n° 6

En friche depuis le début XXe siècle, le jardin potager n’est pas facile à repérer. Il constituait généralement une petite parcelle fermée d’un muret de pierres, surmonté de ronces, pour le défendre contre les animaux. Un deuxième jardin était cultivé en contrebas du mas. Ces potagers témoignent d’une économie privilégiant le plus possible l’autoconsommation. Ils produisaient essentiellement des légumes frais (carottes, salades…) pour varier des habituels choux et pommes de terres…

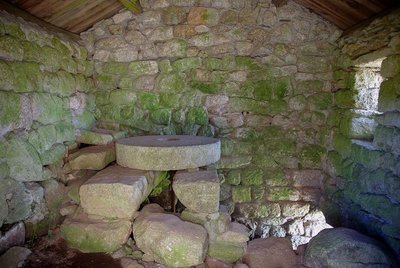

L’intérieur du moulin, la meule fixe est restée sur son axe - © Brigitte Mathieu Architecture et VillageMoulin

Balise n° 2

Il s’agit d’un moulin hydraulique destiné à la mouture des céréales, essentiellement du seigle. Comme la grande majorité des moulins du mont Lozère, il possédait une roue horizontale, simple à mettre en œuvre avec peu de hauteur d’eau. Mentionné dès le XVIIe siècle, il rendit ses derniers services durant la Seconde Guerre mondiale. On peut encore observer la meule « dormante », sur laquelle la meule « tournante » (disparue) broyait le seigle.

Mas Camargues - © Olivier Prohin Architecture et VillageDes bâtiments qui en imposent !

Balise n° 1

Le bâtiment principal surprend par ses dimensions et sa façade en pierres de granite soigneusement taillées, surmontée d’une corniche galbée. On trouve mention du prospère domaine de Mas Camargues dès le XVe siècle. Cependant, la configuration actuelle des bâtiments date de la fin du XIXe siècle, comme l’indique la date gravée sur un linteau. En parcourant les hameaux environnants, on se rend compte que cet habitat n’est pas commun sur le mont Lozère. Ici, les propriétaires ont voulu fièrement marquer le paysage comme personne n’avait jamais osé le faire…

Le béal qui permet à la machine hydraulique de fonctionner - @ Guy Grégoire Architecture et VillageMachine hydraulique moderne

Balise n° 3

Ce bâtiment, assez semblable au moulin précédent, avait une fonction toute différente qui témoigne de l’avance technologique de Mas Camargues à la fin du XIXe siècle. Une alimentation en eau « par-dessus » entraîne une roue verticale à aubes, offrant ainsi plus de puissance que le moulin précédent. Le bâtiment abrite seulement « le moteur » : l’utilisation de l’énergie produite se faisait à l’extérieur. Il faut imaginer une longue courroie (large bande de cuir ou tissée) transmettant son énergie à une batteuse, placée sur le sol dallé de l’aire à battre, pour séparer les grains des épis.

Mas Camargues, Mont Lozère - © Yann Toutain Histoire et CultureCimetière de famille

Balise n° 4

Dans une petite parcelle enclose d’un muret de pierres sèches, se trouve la pierre tombale sans ornements d’une fillette décédée en 1905. Cette simple dalle de granite nous rappelle la tradition protestante. Conséquence de la Révocation de l’édit de Nantes en 1685, cette pratique de sépulture privée s’est généralisée lorsque le cimetière du village fut réservé aux seuls catholiques. Aujourd’hui encore, certains protestants font le choix d’être inhumés dans leur jardin ou leur champ.

Hameau de Bellecoste entre Mas Camargues et Mas de la Barque - © Guy Grégoire Histoire et CultureDe l'Hôpital au Mas de la Barque

Balise n° 5

Construits pour permettre le franchissement du canal par les chars à bœufs et les troupeaux, plusieurs petits ponts ont été réalisés en dalles de granite. Avant que la piste actuelle ne soit ouverte, le chemin de l’Hôpital à Bellecoste passait ici, en amont de Mas Camargues.

Paturâges sur les hauteurs de Mas Camargues - @ Arnaud Bouissou TERRA Ministère de l'Environnement Agriculture et ElevagePaysages évolutifs

Balise n° 9

Le paysage de Mas Camargues n’est pas un décor immuable, il évolue au gré de l’utilisation des terres. En 1813, des terres labourables auraient été visibles, moins de pâturages, mais davantage de prés et de jardins, témoins d’une polyculture. Vers 1913, la spécialisation dans l’élevage, qui assure la plus grande partie du revenu, amorce la prédominance des grands pâturages. Le paysage de demain dépend des choix agricoles qui seront faits. Le maintien de l’élevage est déterminant pour conserver des milieux ouverts tandis que son absence verrait l’extension de landes puis de forêts…

A deux reprises, le béal rencontre un ruisseau. - @ Brigitte Mathieu Eau et GéologieCroisement d'eaux

Balise n° 10

Le béal qui rejoint les moulins doit ici traverser l’un des affluents du Tarn. Comment empêcher que les eaux du canal ne s’écoulent avec celles du cours d’eau en suivant la plus grande pente ? Une simple levée de terre faisant barrage a permis de créer une sorte de bassin d’équilibre où les eaux ont pu se répartir dans des proportions convenables entre les deux directions.

Pont de Mas Camargues, Mont Lozère - © Yann Toutain Architecture et VillagePont de Camargues

Balise n° 17

La pureté de ligne de la voûte unique et le tablier étroit sont deux éléments importants pour offrir le moins de prise possible à l’eau du Tarn en cas de crue. Ce modèle de construction lui a valu d’être désigné localement comme « le pont romain ». Pourtant, son édification ne remonte pas avant 1850. Un véritable miracle aurait été nécessaire pour que le pont d'aujourd’hui ait pu ainsi défier le temps et résister aux crues du Tarn.

Mas Camargue, Mont Lozère - © Olivier Prohin Histoire et CultureBois de Camargues

Balise n° 11

Peuplé essentiellement de hêtres, ce bois ne semble guère avoir évolué depuis de longs siècles : rien d’étonnant à cela si l’on sait qu’il n’était destiné qu’à satisfaire les besoins de Mas Camargues en bois de chauffe, manches d’outils..., ne donnant lieu à aucune exploitation au sens moderne. Le sous bois peut paraître assez pauvre mais on y récolte, aujourd’hui encore, myrtilles et lichens.

Mas Camagues - © A. BOUISSOU / TERRA Ministère de l'Environnement Agriculture et ElevageAgropastoralisme

Balise n° 16

Qu’est-ce que l’agropastoralisme ? C’est une agriculture dominée par l’élevage extensif : des troupeaux parcourent de larges espaces pour se nourrir. Ici, les zones correspondant à deux formes d’élevage du versant sud du mont Lozère sont visibles : en amont, les ovins transhumants sur les parcours d’altitude ouverts jusqu’aux crêtes ; en aval, l’élevage dominant de bovins sédentaires, dans les parcelles clôturées.

Description

Le long de l’itinéraire, des poteaux directionnels vous guident ainsi qu’un balisage de peinture jaune. Les lieux-dits et/ou les directions à suivre sont indiqués en italique gras et entre guillemets dans le descriptif ci-dessous :

Au départ de « Mas de La Barque » aller sur « Mas Camargues » par « Martelet », « Sénégrière », « La Planette », « Bellecoste ». À « Mas Camargues » continuer sur la piste direction « Pont de Camargues », « Prat Redoun ». À « Prat Redoun » tourner à gauche direction « Pont du Tarn ». Au « Pont du Tarn », retour à « Mas de La Barque » par « La Nasse du Point des Eaux », « Bois du Commandeur », « Bouos de l’Oultre », « Sources Bessounes », « Bois de la Méjarié - Nord », « Sénégrière », « Martelet ».

Itinéraire VTT extrait du cartoguide Mont Lozère – pays des sources, sommet des Cévennes, réalisé par le Pôle de pleine nature du mont Lozère.

- Départ : Mas de La Barque

- Arrivée : Mas de La Barque

- Communes traversées : Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère et Vialas

Profil altimétrique

Recommandations

Lieux de renseignement

Maison du tourisme et du Parc national, Florac

Place de l'ancienne gare, N106, 48400 Florac-trois-rivières

Une expo interactive présente le Parc national des Cévennes et ses actions.

Sur place : Une boutique, librairie découverte et produits siglés PNC.

Ouvert toute l'année (se renseigner sur les jours et horaires en saison hivernale).

Maison du tourisme et du Parc national, Génolhac

Place du Colombier, 30450 Génolhac

La Maison du tourisme et du Parc abrite le bureau d'information touristique de l'office Cévennes-tourisme et la maison du Parc national. C'est un espace d’accueil, d'information et de sensibilisation sur le Parc national des Cévennes et ses actions, l'offre de découverte et d'animations ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Sur place : expositions temporaires, programme d'animations "Un été avec le Parc"et boutique

Ouvert d'avril à octobre

Office de tourisme Mont-Lozère, Villefort

43, Place du Bosquet, 48800 Villefort

Les relais d'information sont des offices de tourisme partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animation ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc. Ouvert toute l'année

Station du Mas de la Barque

48800 Villefort

Les relais d'information sont des offices de tourisme ou sites partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animations ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.

Ouvert toute l'année (se renseigner pour les jours et horaires d'ouverture en période hivernale)

Accès routiers et parkings

Depuis Génolhac, par la D362, puis la D 66.

Stationnement :

Source