Demi Tour du Méjean, GRP®

Les 30 patrimoines à découvrir

Le centre de Meyrueis et sa tour - Béatrice Galzin Architecture et VillageLe village de Meyrueis

La situation géographique de Meyrueis, bourg lové entre le massif de l’Aigoual, le causse Noir et le causse Méjean, est remarquable. Le « Camin Ferrat » franchit ici la Jonte. Les pèlerins et les troupeaux transhumants faisaient halte au village avant de poursuivre leur chemin. De nombreux marchands fréquentaient ses importantes foires. Flânez dans les ruelles et replongez-vous dans le passé florissant de la belle époque. Des demeures bourgeoises cossues aux places de marché, tout parle encore de la vie passée ! La laine des brebis des plateaux était tissée ici, la soie y était filée. La vie économique était intense. Au XVIIe siècle, Meyrueis devint un haut lieu de la confection de chapeaux. Vers 1860, 17 chapelleries s’activaient à la fabrication de chapeaux pour alimenter le Languedoc et la Provence ! Des beaux chapeaux faits en feutre de laine et bourrette de soie d’une qualité exceptionnelle ! Éteinte vers 1920, cette activité a laissé place au tourisme qui, de nos jours, anime la cité.

Meyrueis - ©Nathalie Thomas Histoire et CultureLe rocher du château

Selon une affirmation invérifiable datant du XVIIe siècle, le général romain Caius Marius aurait fait élever un castrum sur le rocher dominant le village en 101 avant Jésus-Christ. Cependant, les premiers écrits ayant trait à la cité datent du XIe siècle et évoquent la présence du château abritant la famille Bermont. Il passera successivement aux Anduze, aux Roquefeuil, puis aux Armagnac, avant d’échoir à Jeanne d’Albret, reine de Navarre.

Fontaine Saint-Martin - nathalie.thomas Eau et GéologieFontaine Saint-Martin

Les causses sont de vrais fromages de gruyère. Les cavités résultent de l’action de l’eau qui pénètre dans les profondeurs de la terre grâce à la porosité de la roche et aux fissures. Elle creuse chimiquement par l’intermédiaire du gaz carbonique qu’elle contient et forme des réseaux de grottes ou avens que l’on peut visiter aujourd’hui.

Les sources que l'on rencontre sont une autre conséquence des phénomènes karstiques. L’eau qui jaillit de ces orifices est bloquée dans son infiltration par de minces couches d’argile imperméable noyées dans la masse de calcaire.

Sanctuaire du Roc Saint-Gervais - nathalie.thomas Histoire et CultureLe sanctuaire du Roc Saint-Gervais

Selon Philippe Chambon, « cette minuscule chapelle est dédiée aux Saints Gervais et Protais. Elle est de style roman mais a subi de très nombreux remaniements. Le chevet semble remonter au début de la période romane (XIe siècle). La nef, en gradin, suivant la pente du rocher, est plus tardive. Ce sanctuaire a certainement pour origine une place forte, érigée au Moyen-Age, entourée d’une chapelle, d ‘un cimetière et de quelques maisons dont on peut voir encore les vestiges entre les rochers. Depuis la création du village des Douzes, les défunts de ce hameau sont inhumés au cimetière attenant à la chapelle. Ils sont portés à bout de bras vers leur dernière demeure par la famille et les amis. Chaque premier dimanche de juillet, un pèlerinage a lieu où les agriculteurs viennent bénir leurs troupeaux et leurs récoltes.

La grand place - Nathalie Thomas Eau et GéologieSite ruiniforme

La formation de ce chaos est due à l'action des éléments qui ont entraîné la dissolution des calcaires tendres, laissant des blocs de dolomie* moins solubles dessiner des semblants de ruelles, de places, de carrefours. Les « grands arcs » ainsi que la « grande place » semblent être les témoins d'un très ancien et important réseau souterrain, aujourd'hui effondré. Il ne reste que quelques parties de la voûte : les arcs.

(*roche sédimentaire composée d'un carbonate comprenant à parts égales calcium et magnésium)

Grotte de l'homme mort - Nathalie Thomas Histoire et CultureLa grotte de l'Homme-Mort

Dans cette cavité avec une entrée presque ronde, fut découvert en1867 par le Docteur Barthélémy Prunières et le Professeur Paul Broca une cinquantaine de squelettes humains datant de l'âge du Cuivre (-2 200 à -1 800 ans avant Jésus-Christ). C’est la première fois en France qu’il fut trouvé des crânes portant des lésions du type trépanation, en voie de cicatrisation. La trépanation était réalisée à l'aide d'un burin de silex. Le chirurgien opérait de manière assez brutale au départ puis, passé l'os spongieux, il attaquait la table interne de l'os crânien avec, semble-t-il, davantage de précautions. Les individus traités sont généralement des adultes.

Dans un certain nombre de cas, où les crânes avaient été précédemment enfoncés, il s'agissait probablement de soulager des traumatismes.

Ancien village de résiniers - Nathalie Thomas Histoire et CultureVillage de résiniers

Le village ancien, trop hâtivement appelé préhistorique, n'est autre qu'un habitat de résinier de l'époque gallo-romaine. Il reste encore des murs montés à pierres sèches et, sur certains rochers, on peut voir des encoches où étaient posées des poutres soutenant les toitures. Ces résiniers collectaient les résidus des pins exploités pour chauffer les fours des potiers de la Graufesenque (Millau) qui étaient transportés par flottage jusqu'au Tarn. La résine était extraite par distillation des écorces et des branches laissées sur place et stockées dans des urnes. La poix ainsi fabriquée, servait au calfatage* des embarcations.

(*action de boucher avec de l'étoupe goudronnée les interstices de la coque d'un navire)

Le vautour moine - nathalie.thomas Faune et FloreLes vautours

Vous vous trouvez à proximité du site historique de la réintroduction du vautour fauve qui démarra en 1982. Depuis, ont été réintroduits le vautour moine (1992) et le gypaète barbu (2012). Seul le percnoptère est revenu spontanément en 1986. Nicheur en 1997, cette espèce reste rare et très localisé dans notre région. Sur le pourtour du bassin méditerranéen la présence des vautour est liée à l’élevage ovin et à la mortalité disponible dans les troupeaux.

Les corniches de la Jonte - nathalie.thomas Cols et SommetsBalcon du vertige

Il mérite bien son nom puisqu’il surplombe de près de 400 m le lit de la Jonte. C’est le seul lieu de la promenade d’où l’on a une vue aussi époustouflante sur les gorges. En face le causse Noir avec au premier plan un ensemble rocheux tout fissuré, le ranc del Pater, sur lequel persiste quelques pans de murs de l’ermitage Saint-Michel (ancien château de Montorsier). Sur sa droite, une haute falaise rectangulaire, le roc Fabié. En se penchant, on voit de l’amont vers l’aval les villages de La Caze et du Truel et sous nos pieds le Belvédère des vautours, site ouvert depuis 1998, lieu retraçant l’histoire des vautours.

Capluc et son rocher - NT Agriculture et ElevageCapluc et ses terrasses

À la sortie de Capluc, on se rend compte de l’activité humaine dans ce site qui semble à première vue totalement stérile. Ce versant exposé au sud, protégé par les hautes falaises de dolomie était entièrement cultivé grâce à des terrasses (céréales, fruitiers, vigne). Les conditions thermiques sont ici tellement favorables qu’on y trouve la végétation méditerranéennes la plus septentrionale de la région (frêne méditerranéen, jasmin, érable de Montpellier, chêne vert…).

Campanule à grandes fleurs - N Thomas Faune et FloreUne flore adaptée

Comme l’explique Jean-Paul Salasse « Les rochers constituent des milieux parfaitement sélectifs : sols inexistants, fort ensoleillement, sécheresse, vent s souvent violents, grands écarts de température entre jour et nuit, entre été et hiver. C’est pourquoi des plantes plutôt montagnardes ou alpestres s’y installent, même à altitude modeste, réussissant à s’adapter à ces difficiles conditions : solides racines, feuilles souvent grasses, fleurs importantes » (Guide Gallimard, Parc national des Cévennes).

On retrouve quelques espèces d’oiseaux (aigle royal, merle bleu, tichodrome échelette …) et de plantes (campanule à belles fleurs, daphné des Alpes, érine des Alpes) tout a fait adaptés à ce milieu particulier et très spécifique.

Capluc - NT Histoire et CultureCapluc

Capluc fut jadis un point de défense et d’observation avec un château aujourd’hui disparu, comme d’ailleurs de nombreuses maisons du village. Quelques-unes ont été rénovées depuis l’ouverture d’une piste carrossable montant jusqu’au hameau. Le nom de Capluc dériverait de l’association de deux mots cap et luz qui signifieraient tête et lumière, symbolisant l’endroit où brillent les premiers rayons du soleil levant.

Vallée du Tarn - N Thomas Histoire et CultureLe Rozier

Le village du Rozier (jadis Entraygues, littéralement au milieu des eaux) est situé au confluent du Tarn et de la Jonte. Selon Philippe Chambon « le 12 juillet 1075 Déodat de Canilhac, Raimond de Mostuéjouls et Bernat de Peirelau léguèrent à l’abbaye d’Aniane (Hérault) les terrains appartenant à leurs seigneuries respectives et situés à l’emplacement de l’actuel village ».

Le nom du village proviendrait selon certains du nom du terrain où fut édifiée le prieuré Saint-Sauveur, le « Camp de Rosario », pour d’autres il découlerait de l’introduction par les moines sur leurs terres, de la culture d’une rose venue d’Asie. (…)

L’origine de l’homme est très ancienne sur le site du Rozier puisqu’un atelier de poterie gallo-romain existait au confluent des deux rivières. Cette céramiques était similaire à celle fabriquée à la Graufessenque (Millau).

Ermitage Saint-Pons - N Thomas Histoire et CultureErmitage Saint-Pons

Il est fort probable que le terme « ermitage » pour qualifié Saint-Pons soit inopportun. Il semblerait plutôt que ces quelques pans de murs attestent de la présence à cet endroit d’un réduit fortifié, aménagé au Moyen-age; ils étaient légions tout au long des gorges du Tarn et de la Jonte. Le mythe ayant la vie dure, un pèlerinage fut organisé jusqu’au début du XXième siècle pour la guérison des malformations infantiles.

On peut y voir malgré les dégradations du temps, des murs montés en pierre taillées, une porte avec un arc en retrait sur ses pieds-droits et deux petites fenêtres.- Faune et Flore

Les vautours

La Lozère, et plus particulièrement les Gorges du Tarn ou les Gorges de la Jonte, est un territoire peuplé de diverses espèces de vautours, réputés pour être les nettoyeurs de la nature. Ces rapaces charognards sont spécialisés dans la disparition des cadavres et, contrairement à ce que pensaient les habitants jadis, ils ne s’attaquent pas aux bêtes. Il y a plusieurs décennies, le vautour possédait une mauvaise réputation car la population le pensait attaqueur du bétail mais aussi signe de mauvais présage. En effet, il était représenté dans beaucoup de contes et légendes maléfiques avec une rumeur de propagateur de diverses maladies. Cet aspect de l’animal est totalement contraire avec le ressenti d’autres civilisations asiatiques ou américaines qui elles, honoraient ces oiseaux de par leur carrure majestueuse et leur sens de purificateur de l’esprit. Il existe 4 espèces de vautours dans les Gorges du Tarn: le vautour fauve (le plus répandu avec 800 couples dans les Gorges du Tarn et de la Jonte), le vautour moine, le vautour percnoptère et le gypaète barbu. Vous pourrez les apercevoir en corniche des Gorges du Tarn ou même sur le Causse Méjean et Sauveterre.

Maisons troglodytes - © Bruno Descaves Eau et GéologieLa dolomie

La sable sous vos pieds provient de la désagrégation de la dolomie. La dolomie est un carbonate formé de magnésium et de calcium (52 % de carbonate de chaux , 44 % de carbonate de magnésium). La couleur rouge est due au fer et les coulées noires, au manganèse. Ces dolomies sont peu homogènes et présentent des veines sableuses qui finissent par éclater et se désagréger en sable très fin, appelé « brésil » ou « grésou ». Ce sable est exploité et utilisé pour la construction. Les dolomies forment ces monuments naturels, ruiniformes, façonnés en personnages, animaux, citadelles...

Vautours fauves - © Bruno Descaves Faune et FloreLes rapaces

Ce grand rapace qui plane au-dessus de vous est un vautour fauve ou un vautour moine. Ces oiseaux avaient complètement disparu du fait de la chasse et du poison. Ils furent réintroduits à partir de1971 par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et le Parc national des Cévennes. Aujourd’hui, la population est estimée à plus de 400 couples. Une nouvelle espèce de vautour les a rejoints en 2012, le gypaète barbu. Celui-ci fait l'objet d'un programme de réintroduction. Pour suivre l'actualité de ce « petit dernier » : http://rapaces.lpo.fr/gypaete-grands-causses.

La Baousse del Biel Eau et GéologieLa Baousse del Biel

La Baousse del Biel, "bosse du vieux" est un rocher percé, parfait exemple de roche ruiniforme qu'on trouve en milieu karstique sur les Grands Causses. Cette curiosité de la nature est issue de l’érosion de la dolomie calcaire.

Le Village des Vignes et son pont - OTAGDT Histoire et CultureLes Vignes

Les Vignes est un petit village au bord du Tarn, sur les flancs du plateau calcaire du Causse de Sauveterre à environ 400 m d'altitude. Il fait face au Causse Méjean. Il tient son nom des cultures de vignes du XVIIIème siècle. Situé au cœur des Gorges du Tarn, il est un lieu idéal pour passer d’agréables vacances les pieds dans l'eau. Non loin de la ville de Millau, le village est facilement accessible par la route.

Lieu de départ de belles randonnées, vous pourrez également débutez des parcours en canoë-kayac pour partir à la découverte des Gorges du Tarn. Des hébergements et des commerces répondront à vos demandes. A la sortie du village se trouve le belvédère du Pas de Soucy qui surplombe le barrage naturel du Tarn créé par les écroulements de la falaise.

A quelques kilomètres du village, le panorama du Point Sublime sur le Causse de Sauveterre qui vous laissera sans voix, et ceux du Roc des Hourtous et du Roc du Serre sur le Causse Méjean, vous réservent de belles surprises.

De l'autre côté du pont des Vignes, sur la rive gauche, vous apercevrez le hameau de Saint-Préjet avec son église au toit de lauze. Près du village, vous pourrez admirer les ruines des châteaux de Dolan et de Blanquefort sur les contreforts des deux causses qui l'encerclent.- Histoire et Culture

Eglise St Préjet

Ancré sur la rive gauche du Tarn, l'édifice date du XIème siècle. N'ayant subi que peu de transformations, il constitue un véritable joyau du premier art roman en Gévaudan. Son plan initial est sobre: une nef et une courte travée de choeur précédent une abside voûtée en cul-de-four.

De l'extérieur, on remarque son toit en lauzes calcaires, son clocher-mur ainsi que son chevet décoré de bandes lombardes et de modillons sculptés exceptionnellement bien conservés.

Rougequeue noir - © Chantal Daquo Faune et FloreRougequeue noir

L’hyperactif perché. Avec ses longues ailes pointues, il voltige très rapidement, gobant au passage quelques insectes. Depuis des perchoirs bien exposés, il cache mal son excitation, qui se traduit par un fléchissement rapide des pattes et des mouvements de la queue. On dirait qu’il a le hoquet !

Architecture de Rieisse - © Nathalie Thomas Architecture et VillageRieisse

" Sur la place du hameau de Rieisse, on peut admirer un four banal. Juste à côté, le pignon de la maison est pourvu de chéneaux, raccordés à une ancienne citerne intérieure. Toutes les eaux du toit convergent vers cette citerne, à l'intérieur de la cuisine, par les gouttières jadis en bois, puis plus tard en zinc. La citerne a une profondeur de 2 à 5 m, une capacité de 100 à 300 hectolitres. On a découvert, en creusant les fondations de la bergerie, des poteries romaines destinées à recevoir de la résine. En effet, lors de l'abattage des pins, la résine était extraite et expédiée vers la côte, pour le colmatage des bateaux." (M.P Leroy-Delmer)

La vallée de Carnac - nathalie.thomas Histoire et CultureLa dame blanche d'Anilhac

La vallée de Carnac est l'une des plus fertiles du causse. L'épaisseur relative de la terre et ses nombreux puits (17 sur Caussignac) ont fixé plus d'un tiers de la population du causse. Ses tumuli (sépultures individuelles) ont été fouillés. L'un d'eux daterait de l'âge de fer. A côté d'ossements calcinés, on a trouvé une énorme quantité de bijoux, prouvant le sexe et la position sociale de l'occupante que l'ona surnommée "la dame blanche d'Anilhac".

Le pin sylvestre - OT Gorges du Tarn Causses & Cévennes nc Faune et FloreLe pin sylvestre

Le pin sylvestre est l'essence naturelle principale des Grands Causses, adaptée au sol peu fertile. Vous le reconnaîtrez à son écorce brun rougeâtre à ocre saumoné sur sa partie supérieure, ses aiguilles sont courtes et groupées par deux. Rustique, il ne craint pas les changements climatiques. Essence pionnière, il colonise les terres abandonnées.

La croix du Buffre - nathalie.thomas Histoire et CultureLa croix du Buffre

C’est une des croix des plus anciennes et des plus belles de Lozère. Son piédestal cylindrique (XIIe siècle) s’élève sur trois marches, deux personnages se font face, de part et d’autre d’un bénitier représentant un visage humain. Le bénitier est creusé dans la masse et en relief sur le socle. La croix est plus récente et daterait du XVIIIe siècle. Cette croix fait partie des nombreuses croix jalonnant l’itinéraire du Saint Guilhem, destinées à guider les pèlerins et à soutenir leur ardeur.

L'église de Hures - nathalie.thomas Architecture et VillageL’église de Hures

L’église a été fondées au XIe siècle par les Bénédictins de Sainte-Enimie, afin d’étendre leurs terres cultivables. Elle fut bâtie en quatre étapes :

- Le chœur au début et ensuite la nef à la fin du XIIe siècle,

- la chapelle droite au XIVe siècle,

- la nef de gauche au XVIIIe siècle.

Chaque agrandissement de la taille de l’édifice correspondait à un accroissement de la population caussenarde. Le chœur est composé d’une coupole sur bandeaux croisés. On peut admirer une très belle fenêtre dans la nef. Enfin à droite du portail se trouve un enfeu, c’est-à-dire une niche funéraire, appartenant, probablement à un notable local, dans laquelle étaient déposée certains ossements prélevés sur le corps enseveli.

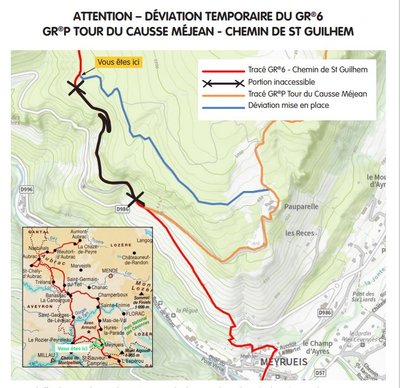

Panneau de déviation Histoire et Culturedéviation du chemin

Des intempéries ont provoqué l’effondrement du sentier où passe le GR®6, le Chemin de St-Guilhem, le GRP® tour du causse Méjean, ainsi que des circuits pédestres.

La circulation est interdite et une déviation est mise en place.

Le chemin est impraticable et fermé à toutes formes de circulation par arrêté municipal.

Cette fermeture concerne un linéaire d’environ 1 km démarrant 500 m sous la croix de la croisette jusqu’à la route de Pauparelle, dans la descente de Meyrueis.

Mise en place d’une déviation :

Une déviation a été mise en place par Pauparelle et rajoute seulement 1,5 km de détour à votre randonnée. Merci de bien suivre le balisage. Des panneaux sont en place en début et à la fin de la déviation, ainsi qu’à Pauparelle.

Attention, vous traversez une zone d’élevage : merci de tenir votre chien en laisse et de respecter la tranquillité des troupeaux.

Vue sur Pauparelle - © Nathalie Thomas Histoire et CulturePauparelle

Depuis Pauparelle, vous avez une belle vue sur le village d'Ayres . Ce hameau est né au XIe siècle autour d'un prieuré bénédictin créé par l'abbaye Saint-Victor-de-Marseille à l'emplacement de l'actuel château. Ce dernier, aménagé au XVIe siècle dans les ruines du monastère, fut pillé et incendié par les Camisards en 1703. Rebâti en 1710, il abrite aujourd'hui une hostellerie de renom. Pauparelle est une propriété privée, qui ne se visite pas, dont le nom signifie « le domaine des pauvres ». Les bâtiments d’habitation et agricoles datent des XVIIe et XIXe siècles. La propriété a appartenu jusqu'en 1850 au Bureau de la charité de la ville de Meyrueis qui comptait alors environ cinq mille habitants.^(Jérôme Reversat)

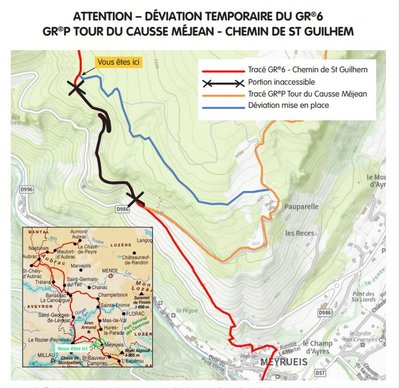

Panneau de déviation Histoire et CultureDéviation du chemin

Des intempéries ont provoqué l’effondrement du sentier où passe le GR®6, le Chemin de St-Guilhem, le GRP® tour du causse Méjean, ainsi que des circuits pédestres.

La circulation est interdite et une déviation est mise en place.

Le chemin est impraticable et fermé à toutes formes de circulation par arrêté municipal.

Cette fermeture concerne un linéaire d’environ 1 km démarrant 500 m sous la croix de la croisette jusqu’à la route de Pauparelle, dans la descente de Meyrueis.

Mise en place d’une déviation :

Une déviation a été mise en place par Pauparelle et rajoute seulement 1,5 km de détour à votre randonnée. Merci de bien suivre le balisage. Des panneaux sont en place en début et à la fin de la déviation, ainsi qu’à Pauparelle.

Attention, vous traversez une zone d’élevage : merci de tenir votre chien en laisse et de respecter la tranquillité des troupeaux.

Terrasses sur Meyrueis - © Nathalie Thomas Agriculture et ElevageTerrasse

Tout au long de la montée, vous découvrirez d'anciennes terrasses abandonnées. Vous verrez quelques pieds de vigne qui ont persisté après l'abandon de la viticulture locale. Elles témoignent qu'autour des hameaux et des villages, les versants étaient cultivés et plantés d'arbres fruitiers et de vigne. Ces terrasses étaient la seule possibilité pour les habitants de la vallée d'avoir des zones planes, à sol profond, propices à la culture.

Description

5 jours de randonnée au départ de Meyrueis :

1) Meyrueis - Hyelzas: 13,8 km

2) Hyelzas - Le Rozier: 17,40 km

3) Le Rozier - Les Vignes: 11,50 km

4) Les Vignes - Mas St Chély : 15,5 km

5) Mas St Chély - Meyrueis: 5h30 / 21 km (Variante GRP). Attention, suite à un effondrement d'un mur, le GR6 est dévié et passe par Pauparelle. Bien suivre le balisage temporaire en place.

https://lozere.ffrandonnee.fr/alertes-sentiers/

Possibilité aussi de faire une variante par Rieïsses pour rejoindre La Viale.

Toutes les informations sur l’itinéraire dans sa totalité sont sur le site monGR.fr de la Fédération française de la randonnée pédestre. Ref carte IGN 2640 OT

- Départ : Meyrueis

- Arrivée : Meyrueis

- Communes traversées : Meyrueis, Hures-la-Parade, Saint-Pierre-des-Tripiers, Le Rozier, Massegros Causses Gorges, La Malène et Mas-Saint-Chély

Profil altimétrique

Recommandations

Attention le passage sur les corniches entre Cassagnes et le Rozier est vertigineux.

Pour des raisons diverses, il peut y avoir une différence de balisage entre le marquage sur le terrain et le tracé du topoguide : merci de bien vouloir suivre le balisage sur le terrain. Adaptez votre équipement à la randonnée de plusieurs jours, mais aussi aux conditions météorologiques du jour. N'oubliez pas que le temps change vite en montagne. Pensez à emporter de l'eau en quantité suffisante, de bonnes chaussures et un chapeau. Refermez soigneusement clôtures et portillons. Le bivouac en cœur du Parc national est réglementé, certains linéaires sont interdits.

Lieux de renseignement

Maison du tourisme et du Parc national, Florac

Place de l'ancienne gare, N106, 48400 Florac-trois-rivières

Une expo interactive présente le Parc national des Cévennes et ses actions.

Sur place : Une boutique, librairie découverte et produits siglés PNC.

Ouvert toute l'année (se renseigner sur les jours et horaires en saison hivernale).

Transport

Pour consulter les horaires actualisés et planifier votre trajet, utilisez le calculateur d'itinéraires ci-dessous en renseignant l'arrêt d'arrivée : MEYRUEIS - Office du Tourisme ou MEYRUEIS - Place Sully

Accès routiers et parkings

Stationnement :

Source